今回のテーマは、赤字を出さない集客です。「広告で全然集客できない」「集客がうまくいっても赤字……」「新規客ばかりでリピーターが集まらない」、そうならない集客の考え方と広告予算設定を解説しまます。

あわせて読みたい:「マーケティングを制する者が、集客を制す。まずはマーケティングを見直そう」

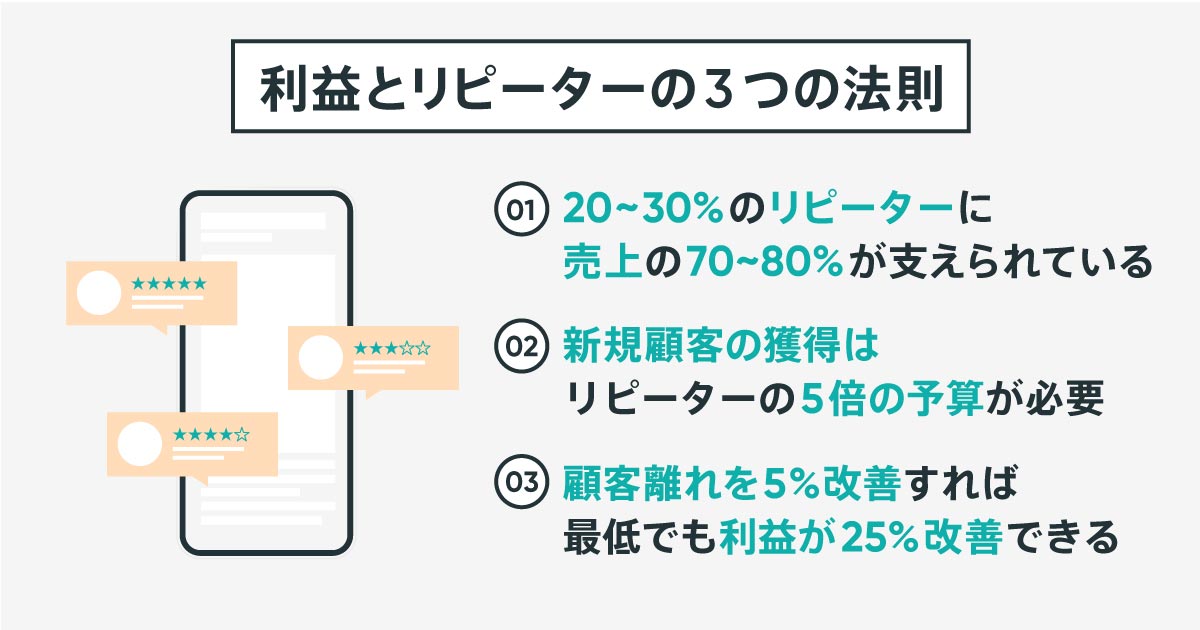

リピーターの重要性がわかる3つの法則

集客は、新しいお客様の獲得だけを目的とすると、うまくいきません。利益の最大化を目的にしましょう。

利益の観点では、リピーターの獲得がとても重要です。「集客に成功しても赤字……!」とならないために、3つの法則を意識しておきましょう。

①20〜30%のリピーターに、売上の70〜80%が支えられている

②新規顧客の獲得は、リピーターの5倍の予算が必要

③顧客離れを5%改善すれば、最低でも利益が25%改善できる

1:全体の売上高の70〜80%は、20〜30%のリピーターに支えられている

パレートの法則によると、じつは「全体の売上高の7〜8割は、リピーター2〜3割に支えられている」とされています。1人あたりの利益で比較すると、リピーターの方が、新規顧客よりも圧倒的に大きくなります。ゆえに、リピーターは、ショップの利益を最大化する上で重要であり、リピーターの客数を増やすための努力を積み重ねていくことがたいせつになってきます。

2:新規顧客の獲得は、リピーターの5倍の予算が必要

「1:5の法則」によると、「新規顧客の獲得は、既存顧客の5倍の予算が必要」とされています。

まったく商品を知らない人の集客は、知っている(一度購入している)方に比べてコストが大きくなります。既存顧客は、商品の在庫が切れたときやメールマガジンでの案内だけで、自然とリピートしてくれることは少なくありません。

3:顧客離れを5%改善すれば、利益が最低でも25%改善できる

「5:25の法則」によれば、「顧客離れを5%改善すれば、利益が最低でも25%改善できる」とされます。

1人あたりの利益で比較すると、リピーターの方が、新規顧客よりも圧倒的に大きくなります。ショップの利益を最大化する上で、リピーターを増やすための努力を積み重ねていくことがたいせつになってきます。

つまり、赤字にならない集客とは、「やみくもに新規の顧客を集める」のではなく、「リピーターになりやすい顧客を集める」のがポイントになります。

BASEを使っている方なら、管理画面のデータページから注文者数の新規・リピーターの数をチェックできます。リピーターが増えているか、リピーターから売り上げが伸びているか、などをぜひ検証してみてくださいね。

「集客」の戦略作りの流れと、適切な目標設定

ここからは、集客の戦略の立て方と目標設定を紹介します。

戦略の立て方の手順

1.ターゲットを明確にする

2.達成したい目標(売上など)を設定する

3.予算を決める

1.ターゲットを明確にする

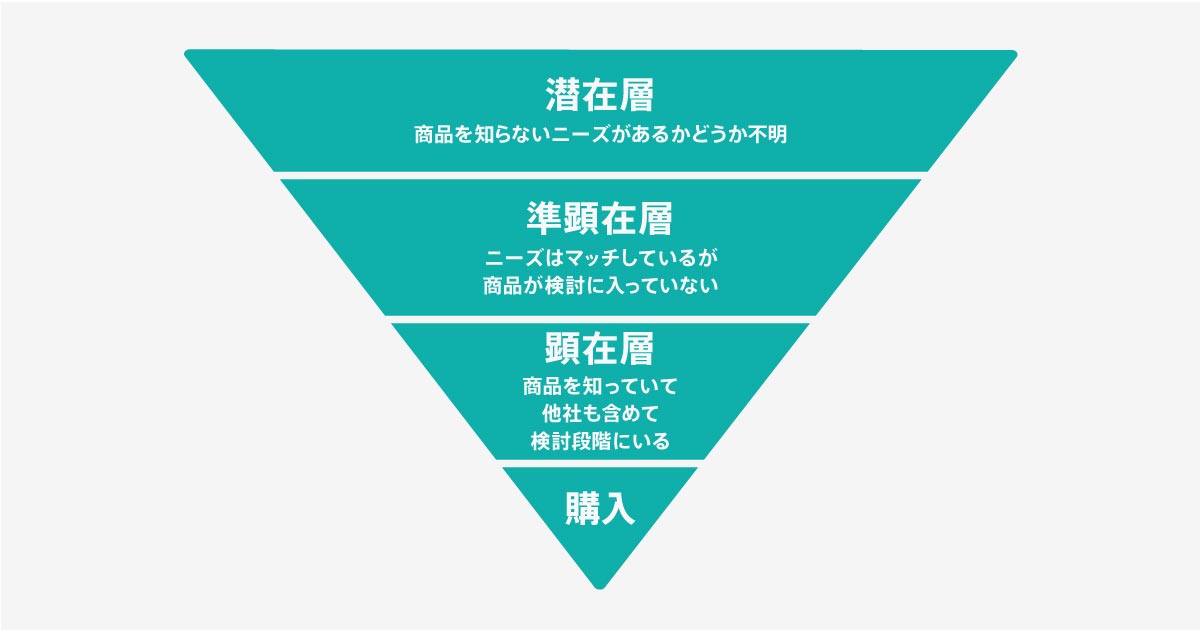

前回の「マーケティングを制する者が、集客を制す。まずはマーケティングを見直そう」で決めたターゲットを、さらに「ファネル」で分けていきます。

ファネルとは、ターゲットが「商品を知る」から「購入する」までの段階を分類し、逆三角形状に当てはめる考え方です。

ファネルは、潜在層(商品を知らない・ニーズがあるか不明)→準顕在層(ニーズはあるが候補に入っていない)→顕在層(買おうか迷っている)→購入の順番に、じょじょに数が減っていく、逆三角形の図になります。

・潜在層:まだ商品のことを知らず、ニーズがあるかも不明

・準顕在層:ニーズはあるものの、自社製品が検討に入っていない

・顕在層:自社商品が検討に入っており、ニーズもある。競合他社の商品もふくめて検討段階にある

・購入:商品を購入した、まだリピーターになっていない

家のような大きな買い物は、1人1回の購入がほとんどですが、日々身に着ける服は、1人1回の購入では終わりません。購入の先には、真のゴール「再購入=リピーター化(ファン化)」があります。

ファネルの図に、いまのショップの状況を当てはめて、大きな集客戦略を立ててみてください。

・それぞれの段階のターゲットが、どのような特性を持っているか

・どんな情報が得られれば、次の段階に進んでくれるか

・いまは、どの層をどれくらい集客できているか

・今後、どの段階のターゲットをどのように獲得していくか

2.達成したい目標(売上など)を設定する

集客戦略が決まった後は、目標の設定です。目標はなんとなくで立てず、達成可能で具体的な目標を立てましょう。

よい目標例:今月中に400件商品を登録/1日1回、Instagramに投稿/今月中に購入20件、1,000ページビュー

悪い目標例:いい感じの商品をたくさん登録/購入1日1,000件/インスタグラマーに返信して仲良くなる/ファンを増やす

よい目標には、5つの要素が入っています。

1.具体的

2.測定できる

3.実現できる

4.意味がある

5.期限がある

BASEショップを新しく立ち上げた場合の目標設定を例に、解説していきます。

1.具体的な目標

目標には、誰でもわかる具体的な行動が必要です。あいまいなことを入れないようにしましょう。

よい例:商品を100個登録する

悪い例:みんなが欲しくなる、いい感じの商品をたくさん登録する

2.測定できる目標

数字などで測定できる目標を立てましょう。最初は、測定がむずかしいものではなく、なるべくシンプルな設定がおすすめです。

よい例:サイト全体のページビュー数・購入数

悪い例:ファンの数

3.実現できる目標

実現可能な目標を立てるようにしましょう。現実的に不可能な数字を立ててしまうと、目標達成へのモチベーションは上がりません。

よい例:1日10個販売

悪い例:1日1,000個販売

4.意味のある目標

掲げた目標は、目的の達成にきちんとつながる、意味のある目標を選びましょう。思いつきだけで、目的と関連しない目標を立てないようにしましょう。

よい例:商品を知ってもらうために、写真を撮って毎日Instagramに投稿する

悪い例:インフルエンサーに宣伝してもらうために、インスタグラマーに返信してなかよくなる

5.期限のある目標

「いつか達成したい」ではなく、目標の具体的な期限を設定しましょう。適切な期限があると、緊張感を持ってチャレンジできるようになります。

よい例:今月中

悪い例:時間ができたら

目標から逆算した、広告予算の決め方

最後に紹介するのが、目標達成に必要な広告予算の計算方法です。

予算の決め方は、おもに3種類です。

1.売上金額目標から逆算する

2.損益分岐点から逆算する

3.LTVから逆算する

ショップや商品の特性に合った計算方法を選びましょう。

1.売上目標金額から予算を逆算する

「月にいくら売り上げたいか」という目標金額に、一定の割合をかけて、広告予算を算出する方法です。

<例>

・広告費の割合:10%

・売上目標:200万円(2,000円の商品を1,000個販売)

・広告費:20万円(200万×10%)

ショップや商品によって、利益率は変わります。原価率や利益率をもとに、広告費の割合を決めるようにしてください。ちなみに、通販業界の広告費用の平均割合は、15〜20%と言われているそうです。

この方法は、利益率が安定的に高いショップにおすすめです。かんたんに予算上限を決められるので、2, 3のやり方と組みあわせて最終的な予算を決めることもできます。

2.損益分岐点から予算を逆算する

損益分岐点を、広告予算の上限に設定する方法です。

損益分岐点は、「売価」から「商品原価をふくむ販売コスト」を引いた金額で割り出します。

<例>

・売価:200万円(2,000円の商品を1,000個販売)

・販売コスト:80万円(人件費、材料の仕入れ費用、物流費など)

・損益分岐点:120万円(200万円−80万円)

・広告費:上限120万円

この方法は、広告に最大限投資したいショップにおすすめです。ただし、これでは利益が出ないため、あくまで最大値として考えてください。1で計算した予算をもとに、2で計算した最大限の枠内で予算を決めることも有効です。

3.LTVの考え方から予算を逆算する

1人の顧客から得られる全期間の利益(LTV)を、広告費に振り分ける考え方です。購入単価と平均利用回数から予算を計算します。

LTV(ライフタイムバリュー)とは、1人の顧客の取引開始から終了までの全期間で得られる利益の平均です。たとえば、1人の顧客が1,000円の商品を2回購入、もう1人の顧客が1,000円の商品を3回購入していた場合、LTVは2,500円となります。※5,000円(2,000円+3,000円)➗2=2,500円

<例>

・売値:2,000円

・1個あたりの利益:1,200円

・販売個数:1,000個

・年間平均リピート回数:4回

・広告費:上限480万円(損益分岐点120万円×リピート回数4回)

新規顧客獲得のチャンスを、最大限に増やすことができます。リピート前提の定期通販などのショップにおすすめの方法です。ただし、先々の利益も見込んだ投資になるので、リスクも高くなります。

広告費用を適正に保ち、高い費用対効果を生むためのコツ

1.広告費用は、上限を決めておく

出稿する広告それぞれに、費用の上限を決めておきましょう。キャンペーン全体だけで予算を決めていると、成果が出ない広告にも費用を出し続けてしまう可能性があります。

2.日々データを検証し、運用に反映させる

Google 広告やInstagram広告といったデジタル広告は、リアルタイムでの詳細な効果検証が可能です。広告出稿ごとに得られるデータを日々確認し、次に生かしましょう。つねに仮説を立て、運用、検証、実行のPDCAを回すことで、広告費用の適正化が早く進みます。

デジタル広告は、広告アカウントや広告配信設定にどうしても時間や手間がかかってしまいます。BASEでは、広告の専門家ではないショップの方でも、かんたんに広告を配信・効果が出せるように、広告配信のAppsを用意しています。

小さな予算からでも、機械学習を利用した広告を試せるので、ぜひご検討ください。

・Googleのショッピング広告をかんたんに配信できる「Google商品連携・広告App」

・Instagram広告をかんたんに配信できる「Instagram広告 App」

次の記事「これさえおさえれば大丈夫、広告集客の核心的なポイント」では、適切な広告媒体の選び方やそれぞれの媒体の特徴、おさえるべきポイントについて紹介します。