ハンドメイドは趣味の延長線上で販売する人も多いため、適正な販売価格がわかりにくいジャンルです。「他の作家と同価格帯で売っているけど、適正価格なのかわからない」という人も珍しくないでしょう。根拠のない値づけでは損している可能性もあるため、原価をしっかり整理した上で、適正な価格設定をすることが大切です。本記事では、ハンドメイド作品の適正な価格設定の考え方について紹介します。

【この記事でわかること 】

- ハンドメイドの適正価格は、原価率30%が目安。

- ハンドメイドの価格の設定方法は、「原価を把握し、原価率30%で試算」「市場や競合商品の価格を確認」「商品のブランド性や希少性によって、価格を調整する」が挙げられる。

- 売れ行きが良くない場合は、商品写真や説明の見直し、販売方法をハンドメイドマーケットプレイスからネットショップへ変更するなどの対策を試す。

ハンドメイド販売価格の計算式

ハンドメイドの販売価格は、「原価」や「利益」をもとに考えるのが一般的です。

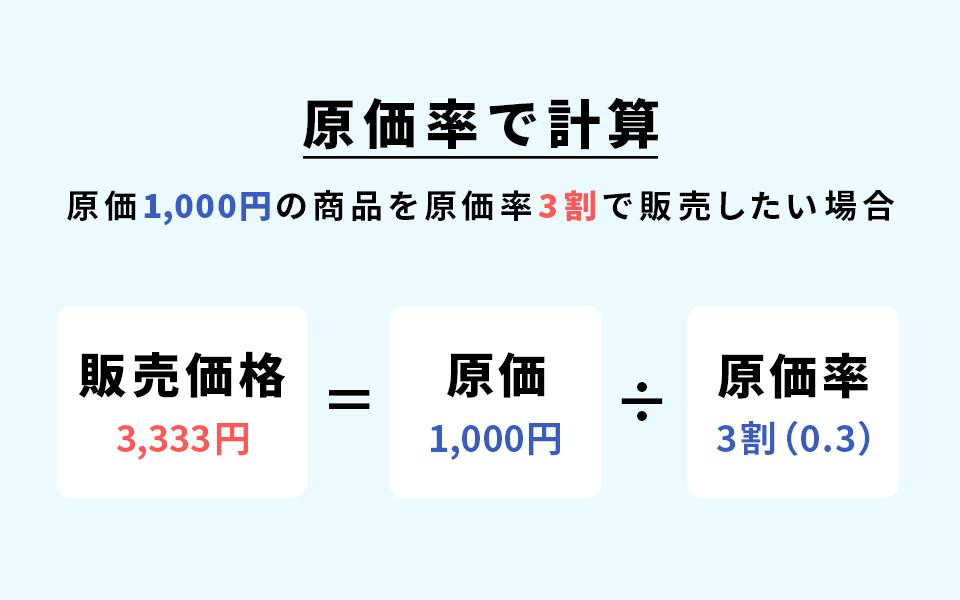

原価率をもとにする計算式

原価率とは、販売価格のうち原価が占める割合のことです。原価とは、ハンドメイドを作って購入者に届けるまでにかかる費用の合計を指します。

| <原価率をもとにする販売価格の計算式>販売価格=原価÷原価率 |

ハンドメイドの原価率は、30%が目安です。原価が1,000円である場合、原価率30%で計算すると、販売価格は3,333円になります。

利益率をもとにする計算式

利益率は、販売価格のうち利益が占める割合を指します。利益は売上(=販売価格)から原価をのぞいた金額です。

| <利益率をもとにする販売価格の計算式>販売価格=原価÷(1−利益率) |

ハンドメイドの利益率は、70%が相場です。原価率の相場が30%のため、どちらで計算しても同じ価格になります。

その他参考になる計算方法

原価率や利益率といった基本の計算方法にくわえて、トレンドや消費者目線にあわせた販売価格にする方法もあります。複数の観点から販売価格を決めることで、より適正な価格を実現できるでしょう。

| 方法 | 内容 |

| 競合を見て決める方法 | 競合の価格を参考に価格を設定する。 |

| 商品のライフサイクルに合わせて変動させる方法 | 商品を発売時点では低価格で提供し、後に値上げするなど。 |

| 需要で決める方法 | 顧客が商品にいくら分の価値を感じるかを想定して決める。 |

| 他の自社商品との兼ね合いで決める方法 | 目玉商品に低価格を設定し、他の商品で利益を得るなど。 |

| 名声価格法 | 消費者が価格の高低で商品の良し悪しを判断する場合に、あえて高く設定する(化粧品や高級商材など)。 |

| 松竹梅の法則 | 販売価格帯を3段階(松・竹・梅)にわける。高価格帯の商品と低価格帯の商品を用意することで、中価格帯の商品が売れやすくなる。 |

ハンドメイドの適正価格の設定方法

適正な価格設定をする方法を、1からシミュレーションしてみましょう。

- STEP1:原価を計算する

- STEP2:原価率30%で販売価格を試算

- STEP3:他社の販売価格と比較する

- STEP4:商品のブランドや希少性で調整する

- STEP5:買われやすい価格に調整する

STEP1:原価を計算する

まずは、販売価格を計算するうえで基本となる、商品1点あたりの原価を計算しましょう。

原価に含まれるのは、材料費だけではありません。ハンドメイドの制作から購入者に届けるまでにかかる、すべての費用が原価です。

主な原価として、以下のものが挙げられます。

| 変動費 | 固定費 | |

| 必ずかかる費用 | 材料費(仕入れのための送料や交通費も含む)梱包費(対面販売用のパッケージも含む) | 人件費(1個あたりの制作にかかった時間分の時給で計算) |

| 場合に応じてかかる費用 | 商品発送時にかかる送料各種手数料(販売手数料・委託手数料など) | 制作スペースの家賃・光熱費 など |

変動費は市場の状況や売上によって変わる費用で、固定費は売上に関係なくかならずかかる費用です。

たとえば、ハンドメイドを1ヶ月に10点自宅で制作する場合、次のように計算します。

| <原価の例> ・材料費:1,000円 × 10点 ・材料を仕入れる際の配送費:500円 ・梱包費(ラッピング袋:100枚で500円):1枚あたり5円 × 10点 ・梱包材を仕入れる際の配送費:500円 ・人件費:1時間1,000円 × 2時間(加工作業と梱包に掛かった時間) ・商品発送にかかる送料:240円 × 10点 ・販売プラットフォーム手数料:販売価格の6.6%+40円× 10点(BASEの場合)※──────────────────────────────── ◯合計:10,000 + 500 + 50 + 500 + 2,000 + 2,400 = 15,450円 ◎原価:10点で15,450円、1点で1,545円 ※今回は自宅で制作したものとして、場所代や光熱費など間接的な費用はのぞいています。 ※手数料は販売価格によって変動するため、この段階ではのぞいています。 |

STEP2:原価率30%で販売価格を試算

原価を整理できたら、原価率30%で販売価格を計算してみましょう。

| <原価率30%で計算した販売価格> 原価1,545円 ÷ 原価率30%(0.3)=5,150円 |

| <原価率30%にネットショップの手数料をくわえた販売価格> 原価1,545円 ÷ 原価率30%(0.3) × 手数料6.6%(1.066) + 40円 =5,530円(5529.9円) |

STEP3:他社の販売価格と比較する

原価率30%はあくまでも、ショップ側にとっての適正価格です。購入者にとって適正な価格かどうかを確かめるには、他のハンドメイド作家の価格設定を参考にしましょう。

比較対象を見つけるには、minneやCreemaなどのハンドメイド専門のマーケットプレイスを見るのがおすすめです。商品の出品点数が多いため、適正価格の参考になります。

STEP4:商品のブランドや希少性で調整する

同じカテゴリの商品であっても、商品の特徴によって価格を調整する必要があります。例えば、既にハンドメイドブランドとして人気がある場合や、トレンドを押さえたデザインを採用している商品であれば、「高くてもほしい!」と思う人も多くいます。

ハンドメイドの販売をはじめたばかりであれば、まずは低〜中価格帯で調整するのがおすすめです。

主力商品を中価格帯に据えたうえで、低価格帯と高価格帯の商品も準備する「松竹梅の法則」を採用すると、中価格帯の商品が売れやすくなります。

また、低価格帯の商品があることで新規の購入者も手に取りやすくなり、リピート購入時により高い価格帯の商品も手に取りやすくなる「2ステップマーケティング」という考え方もあります。

STEP5:買われやすい価格に調整する

おおまかな価格帯を決めたら、1円単位でより買われやすい価格に調整しましょう。

たとえば適正価格を計算した結果1,000円になる場合、「999円」のように一番大きい桁の数字を変えて半端な数字にした「端数価格」で表示することで、価格が安く感じられます。

さらに、1,000円の商品と980円の商品を並べて表示して、端数価格の商品を安く感じさせる「アンカリング効果」も消費者心理に響きます。

途中で販売価格を変えてもいい?

販売中の商品の価格を改定すること自体は、問題ありません。ただし、高頻度で価格を変えると購入者から不満が出る可能性があります。「原材料費高騰のため」などの理由を提示したうえで、複数の商品の価格を一律で上げるのが一般的です。

価格改定のタイミングは、繁忙期の直前や、季節による商品の入れ替え時が向いています。1ヶ月以上前に価格改定の告知を行い、値上げ対象の商品にはノベルティや次回使えるクーポンなどもつけると、購入者の納得感を醸成できます。

適正価格でハンドメイドを販売しても売れないときは?

適正価格に設定しても商品が売れない場合、価格以外に原因があるかもしれません。

商品名や写真を見直す

販売価格と商品の見せ方が合っていない可能性があります。同じ価格帯のショップを参考にしながら、ターゲットに適した商品名や写真、商品説明へとアレンジしてみてください。

たとえば高価格帯の商品を、工夫なく並べただけの状態で写真に撮ってしまうと、安っぽく見えてしまうかもしれません。撮影セットを用意して、照明や装飾にこだわりながら撮影することで、同じ商品でもより魅力的に見える写真になります。

また、商品の魅力をしっかり伝えるためには、クオリティの高い商品説明が必要です。650〜1,000文字を目安に商品の特徴を丁寧に書くことで、価格に見合った価値のある商品だと伝えられるでしょう。

販売方法を見直す

販売方法や集客方法がターゲットと合っていない可能性もあります。

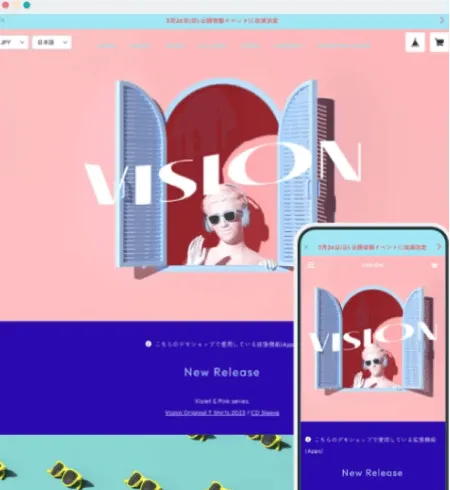

たとえばハンドメイドマーケットプレイスは、他のショップの商品と並べて表示されるため、価格を比較されやすいのが懸念点です。そのため、相場よりも高い商品は売れにくくなるリスクがあります。競合商品に比べて高価格で販売したい場合は、他と比較されにくいネットショップを利用するのがおすすめです。

くわえて、SNSやYouTubeなどを活用しながらブランディングと集客を行うことで、販売数が伸びる可能性があります。たとえばネットショップ作成サービスの「BASE」では、SNSやYouTubeなどと連携した、集客と売上アップに役立つ拡張機能が豊富にあります。

- Instagramの投稿に販売ページへのリンクを含んだ商品タグをつけられる「Instagram販売 App」

- YouTubeの動画内に商品をタグ付けできる「YouTubeショッピング連携」

- Googleのショッピング広告を出稿できる「Google 商品連携・広告 App」

過去には、「Google 商品連携・広告 App」を利用して、1ヶ月にたった5万円の広告費で104万円の売上につながったオーナーもいます。詳しくは以下の記事をチェックしてみてください。

【FAQ】ハンドメイドの価格設定に関するよくある質問

ハンドメイドの価格についての疑問にお答えします。

ハンドメイドの原価率の目安は?

ハンドメイドの原価率は、一般的に20〜40%が目安とされています。価格設定に迷った場合は、まずは原価率30%を基準に計算してみるのがおすすめです。

ハンドメイドの販売価格の求め方は?

販売価格は、原価率か利益率のどちらかを基準にして計算できます。

| 原価率から計算する方法 | 販売価格=原価÷原価率 | 例:原価1,000円の作品を原価率30%で販売する場合1,000円÷0.3=3,333円 |

| 利益率から計算する方法 | 販売価格=原価÷(1-利益率) | 例:原価1,000円の作品を利益率70%で販売する場合1,000円÷(1-0.7)=3,333円 |

もし、在庫として持っていた材料などで正確な材料費がわからない場合は、似た材料の現在の販売価格を参考に計算してみてください。

ハンドメイドは高いほうが売れるって本当?

価格の受け取られ方は購入者によってさまざまですが、「価格が高い=品質が高い、信頼できる」という印象を与えることもあります。ただし、その分、購入者はより高い品質を期待するため、クオリティを維持・向上させる努力が必要です。

まとめ

ハンドメイドの適正価格は原価率30%だと言われていますが、利益率を考慮せずに販売している人も珍しくないため、他のショップとの価格競争に巻き込まれやすい傾向にあります。

適正価格で販売しても売れないときは、ターゲットに刺さるアプローチができていないのかもしれません。商品の見せ方や販売方法を見直してみると、価格を下げなくても売れる可能性もあります。

ネットショップ作成サービス「BASE」なら、ハンドメイドマーケットプレイスと違って他のショップと価格を比較されにくいため、価格競争の影響を受けにくいでしょう。また、独自のネットショップとして運営できるため、自分だけのブランドイメージを構築し、作品の世界観やコンセプトを統一して展開することが可能です。ブランドとしての認知度が高まることで、価格に見合った価値を顧客に伝えやすくなります。

手数料も低いため、材料費など作品のクオリティに直結する部分に投資できます。ハンドメイド商品を販売するなら、ぜひBASEの利用をご検討ください。

テンプレートから選べる

BASEなら操作もかんたん

専門知識がなくても、驚くほどスムーズに、自分の世界観を表現することができます。デザインの難しさに悩むことなく、理想のネットショップを今すぐ形に。月額費用0円ではじめよう。