ネットショップで商品を売るとき、「単純に原価に利益を上乗せすればいい」と思っていませんか?

実は、価格の決め方ひとつで「利益率」も「ブランドイメージ」も大きく変わるため、売上を左右する最重要ポイントといっても過言ではありません。

この記事では、

- 原価率や利益率を使ったかんたんな価格の計算方法

- 競合と差をつける戦略的な値段設定のステップ

- 原価が高いときの対処法や、売れる価格調整のコツ

などをまとめて解説します。

「オープン価格」「値下げの判断基準」「隠れコストへの注意点」など、価格設定にまつわる疑問を初心者でもすぐ活かせる具体例つきで紹介しているので、ぜひ参考にしてください!

【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ

- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです

- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます

- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています

- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています

販売価格を決めるための基本知識

販売価格を決めるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、まずは基本を理解しておくことが重要です。

販売価格の基本は「販売価格−原価=利益」になります

「原価」とは

「原価」とは、仕入れ価格や材料費、配送費、梱包材代、人件費など、商品を作るのにかかった費用の合計のことを指します。

なお商品を仕入れた上でさらに加工をする場合は、加工にかかった費用も原価にふくめて計算します。

原価の計算

たとえば、オリジナルトートバッグを販売する場合の原価の計算方法はこちらです。

<原価の例>

・仕入れ価格:1,000円 × 10点

・仕入れ時の商品の配送費:500円

・梱包材代(ラッピング袋:100枚で500円):1枚あたり5円 × 10点

・人件費:1時間1,000円 × 2時間(加工作業と梱包に掛かった時間)

────────────────────────────────

◯合計:10,000 + 500 + 50 + 2,000 = 12,550円

◎原価:10点で12,550円、1点で1,255円

※今回の例では、場所代や光熱費など間接的な費用はのぞいています。

この場合、1点あたりの原価は1,255円となりました。

仮に商品の仕入れ価格だけを考慮して1,200円で販売してしまうと、1点あたり55円、10点で550円の赤字となります。

販売価格を考える前に、まず大前提として「原価 = 商品の仕入れ価格」ではないということを覚えておきましょう。

「BASE」で販売する場合は「手数料」も考慮する

BASEで商品を販売するさいには、販売した商品に対してかんたん決済手数料とサービス利用料の2つが掛かります。

そのため、販売価格を考えるさいには、利益から手数料が引かれる、ということも考慮しておく必要があります。

※BASEで商品を販売するさいに掛かる手数料(送料も対象です)

・かんたん決済手数料……(販売価格 + 送料) × 3.6%~ + 40円

・サービス利用料……(販売価格 + 送料) × 3%

詳細については以下の記事をご覧ください。

「原価率」とは

原価率とは売上高に対する原価の割合で、ショップや商品の収益性を評価する指標として用いられます。

<原価率の計算式>

原価率=(原価÷売上)×100

「利益率」とは

利益率は、売上に対して利益が占める割合です。

<利益率の計算式>

利益率=(利益÷売上)×100

利益の定義には、いくつか種類があります。たとえば、仕入れ原価や家賃といった売上原価のみを引いたものを「売上総利益」、売上原価にプラスして販売管理費なども除いた金額を「営業利益」と呼びます。

-

上代(じょうだい)とは

- 一般的に「小売価格(定価)」を指し、エンドユーザーに向けた販売価格のこと。

-

下代(げだい)とは

卸売価格(仕入れ価格)のこと。小売店が問屋やメーカーから仕入れるときの価格。

最適な販売価格を決める重要性

販売価格の設定は、商品やサービスを扱う上でとくに重要な立ち位置を占めます。

その理由の1つが、売上への影響が大きいためです。価格によって顧客の購買行動が変わってきます。たとえば、「セールの時期にはついつい買い込んでしまう」という人も多いでしょう。価格を引き下げることによって売上が伸びるため、期間を限定して以下のような戦略が実施されることがあります。

- プロモーション価格設定:特定の期間やイベントで価格を引き下げる戦略

- ダイナミック価格設定:需要や在庫状況に応じて価格を変動させる方法

もう1つの理由は、価格は顧客満足度を左右する要素だからです。販売価格を頻繁に変動させると、「もっと安くなってから買おう」「前よりも高くなったから買うのをやめておこう」と購買のモチベーションを下げてしまうリスクがあります。

一方で、高価格帯のブランドには「高品質な商品が揃っていそう」というイメージを持つ心理を活用し、高価格帯と低価格帯の2パターンの商品ラインを用意する方法もあります。高品質な商品に高価格を設定することは「プレミアム価格設定」と呼ばれていて、ブランドイメージを高める戦略として有効です。

販売価格の基本的な計算方法

次に、販売価格の基本的な計算方法をご紹介します。

一般的に、販売価格は先ほどご説明した「原価」を元に計算します。なぜなら原価を元に計算すると「計算上は赤字になることがない」からです。

実際にはその他の要素も考慮する必要がありますが、まずはこの基本を理解してください。

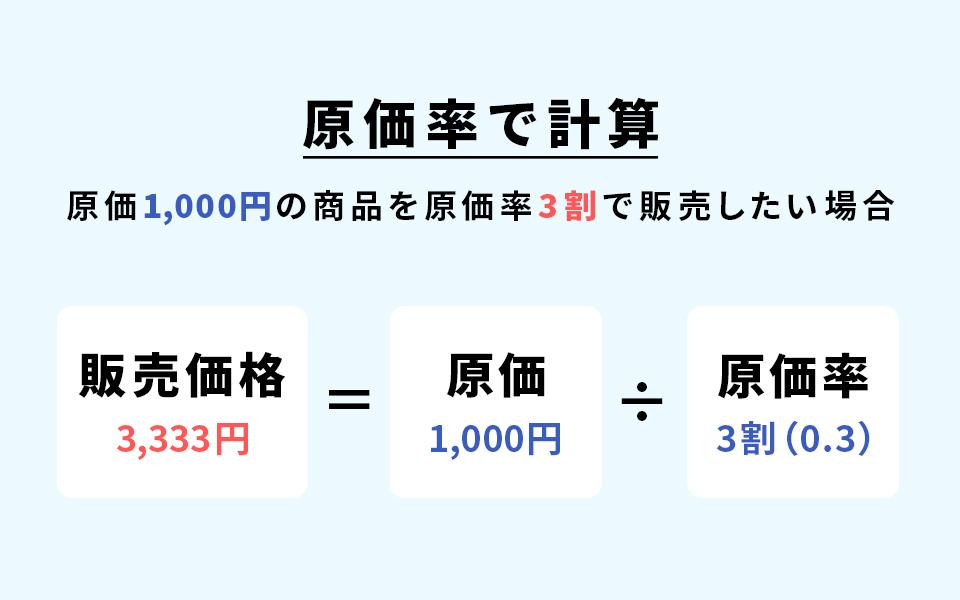

計算方法①原価率で求める

代表的な販売価格の計算方法が、原価率をもとに計算する方法。かんたんに言うと「販売価格の何割を原価にしようかな?」という思考法です。

仮に、原価が1,000円の商品を原価率3割で販売したい場合は、下記のように計算します。

※余談ですが、飲食店の一般的な原価率が30%、と言われるなか、某ステーキ屋さんは原価率50%、ということで話題になりましたね。

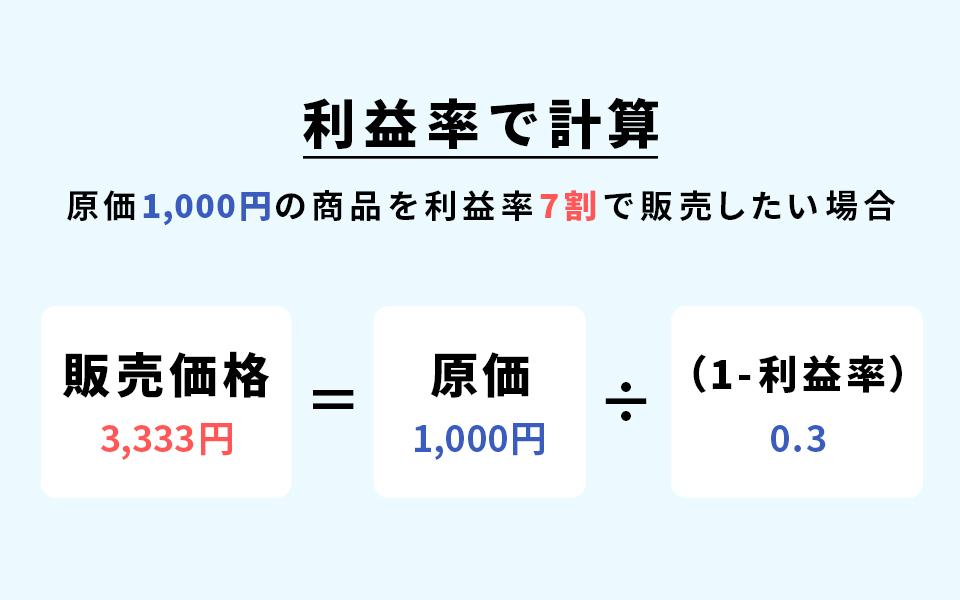

計算方法②予定利益率から求める

もう1つの方法が、予定利益率から求める方法。これは「利益がどれくらいほしいか」から逆算する考え方です。

仮に、1,000円の商品を販売する場合に利益が70%ほしい場合は、以下のように計算します。

ここでお気づきかと思いますが、どちらの場合も販売価格は同じになります。要するに、計算方法の違いは考え方の違いであって、どちらを使っても問題ないのです。

その他にもある、販売価格の計算方法

上記でご紹介した2つの方法以外にも、販売価格の計算方法というのはいくつもあります。ここでは詳細を省きますが、何となくこういう方法もあるんだな、と知っておいてください。

|

方法 |

内容 |

|---|---|

|

コストに利益を乗せる方法 |

コスト(原価)に利益をプラスして決める方法。 |

|

競合を見て決める方法 |

競合の価格に対して、同程度または高く、低く設定する。 |

|

商品のライフサイクルに合わせて変動させる方法 |

商品がで始めた頃は低価格で提供し、後に上げるなど。 |

|

需要で決める方法 |

顧客が商品にいくらのお金を出すかを想定して決める方法。 |

|

他の自社商品との兼ね合いで決める方法 |

目玉商品を低価格で設定し、他の商品で利益を稼ぐといった価格設定。 |

|

名声価格法 |

消費者が価格の高低で商品の良し悪しを判断する場合に、あえて高く設定する(化粧品や高級商材など)。 |

販売価格の決め方をシミュレーション

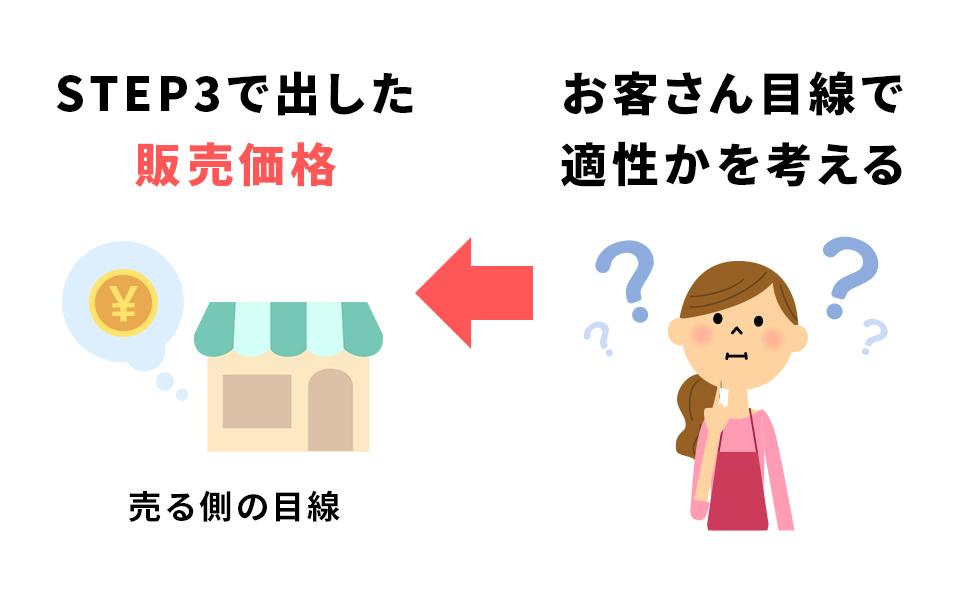

では、ここまでの内容をもとに、一度自分の商品に当てはめてみましょう。

ただし、ここで出す販売価格というのはあくまで「売り主目線」での目安価格ですので、ここで出る数字をそのまま販売価格に設定しないように気をつけてください。

STEP1.原価率3割ほどを目安で計算

業界によっても異なりますが、アパレル業界の原価率は、一般的に30%程度とされていますので、まずはこの価格を目安に計算してみるのがいいでしょう。

もちろん、顧客に購入してもらえる金額であるかどうかも重要なポイントですが、ここではまず「基準となる販売価格と、ショップの利益を理解すること」に焦点を当てて考えてみましょう。

今回は、原価を1,200円、販売価格を原価率3割に設定して計算してみます。

<例>

・販売価格=原価1,200÷0.3=4,000円 + 送料300円 = 4,300円

・手数料(かんたん決済手数料 + サービス利用料):324円

かんたん決済手数料:4,300円 × 3.6% + 40円 = 195円

サービス利用料:4,300円 × 3% = 129円

・利益:4,000円(販売価格)− 1,200円(原価) − 324円(手数料) = 2,476円

商品を4,000円(別途送料:300円)で販売すると、そのうち2,476円がショップの利益となります。※実際には、ここに人件費や販管費も追加して実質の利益を出す必要があります。

さらに、以下の計算式をもとに利益率を計算してみると、ここでの利益率は61.9%となりました。

<利益率の計算式>

利益率 = 利益 ÷ 販売価格 × 100

2,476円 ÷ 4,000円 × 100 = 61.9%

【セミナーレポート】飲食店の新たな挑戦vol.2 売れる飲食店・ネットショップの作り方〜コロナの逆境に負けない新しい手法〜

STEP2.市場のニーズと他社の販売価格を比べてみる

STEP3で、実際に販売価格を算出してみましたが、算出した価格をそのまま販売価格に設定するのはNGです。

というのも、STEP3で設定した価格というのは、あくまで「売る側」の希望であって、それが顧客のニーズに合っているかは何も検証していないからです。

どれだけ緻密に販売価格を計算したとしても、それが市場のニーズと合っていなければ、売れる商品を作ることは難しくなります。

類似商品、競合商品の価格を調べる

市場のニーズを調べるために、まずは類似商品や競合他社の商品の価格を調べてみましょう。

競合などの価格を見ることで、市場の相場感を知ることができます。

なお、このとき、各商品のセールスポイントやターゲット層などを一緒に調べておくことで、自社の商品と比べたときに、どこで差をつけるのかが見えてきやすいです。

STEP3.商品の特長から戦略と価格を考える

STEP4でお伝えしたとおり、競合や類似商品の価格を確認すると、商品によっては価格にばらつきがあるかと思います。

それは、各社の戦略によるもの。

あなたの商品も、その特長に合わせて戦略を変えていく必要があります。

たとえば「世界で唯一無二の製品」「高いブランド力」「たくさんのファンがいる」といった場合、価格を高く設定しても購入してくれるかもしれません。

一方、そうでない場合は、安くしなければならないかもしれません。

安く売る方法

仮に価格戦略として、競合よりも安い価格で商品を販売するとした場合、取れる手段としては、たとえば以下のようになります。

・原価を下げる

・販管費を下げる

・利益を下げる

・仲介者を減らす

このように、あらゆるところでコストカットをすれば、価格を抑えることはできますが、反対に製品の満足度が落ちたり、販管費が嵩んだりといった可能性もあります。

たとえば大手企業のように、最初から多数の商品を製造販売する場合、原価の仕入れ価格や配送費などを交渉次第で圧縮できるかもしれませんが、そうでない場合はかなり厳しい戦略です。

そのため、できるだけ付加価値を付けて、価格競争に巻き込まれないようにしましょう。「安売りではなく、付加価値をつけてあなたのショップで買う理由を作ろう。」という記事なども参考にしてみてください。

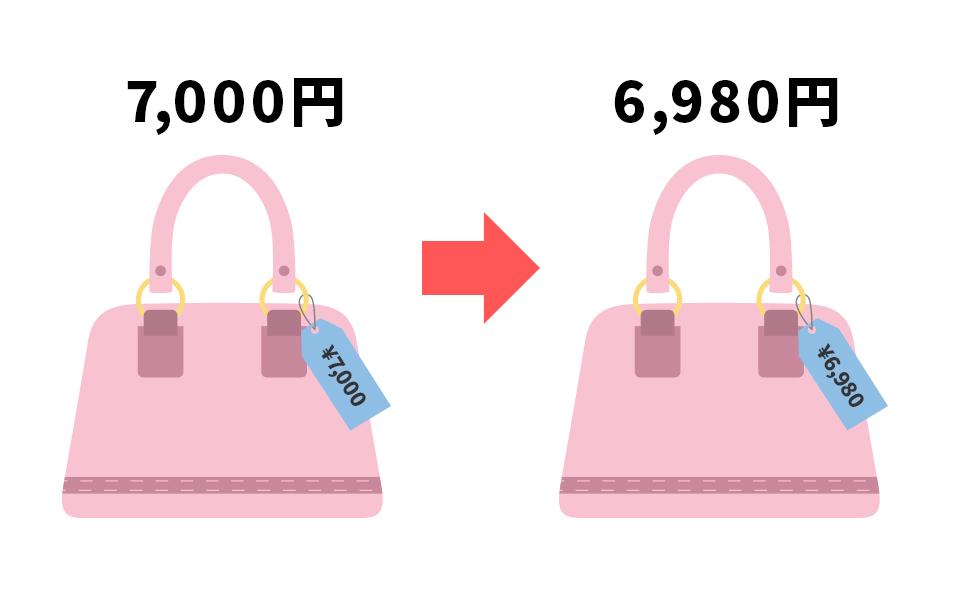

STEP4.最後に、より買われやすい価格に調整する

STEP1〜3を経て、ある程度販売価格が決まったら、最後に販売価格にもうひと工夫を凝らしてみましょう。

代表的なのが、「価格を端数にして割安感を出す」という方法。

これは、スーパーなどでよく見る「500円ではなく498円」として販売する割安感の演出です。

こうした価格設定をすると、消費者的には「2円」お得になったという感情が生まれるので、購買のハードルを若干ながら下げることができます。

逆に502円にすると500円に上乗せされた感じが出てしまい、購買のハードルになってしまいます。

実際には4円の差でしかありませんが、売上には大きな差が出る可能性もありますので、ほかのショップの価格戦略なども参考に、価格を調整してみてください。

販売価格を決める際の注意点

販売価格をシミュレーションする上で、気をつけてほしいポイントは次の3つです。

最初から価格を安く設定しすぎない

原価は変動する可能性があるため、利益が出るぎりぎりのラインで販売価格を設定してしまうと値上げせざるをえなくなります。

とくに近年は為替変動、世界情勢やエネルギー価格の変動などの要因により、さまざまな価格が高騰しやすくなっているのが現状です。

頻繁に値上げをすると顧客から不満が生まれやすくなるため、原価率を抑えた余裕のある価格設定をするといいでしょう。

相場と大きく離れていないか注意する

競合ショップの類似商品と比べて販売価格が著しく高額だと、顧客が価格を理由に離脱してしまう可能性があります。

反対に、市場価格より安すぎてしまうと「問題のある商品なのでは?」という懸念が生まれてしまい、購入につながらないケースもあります。

消費者目線で販売価格と商品を見てみて、適正かどうか客観的に判断することが大切です。

隠れたコストを見落とさない

原価に含まれる要素は、仕入れ値や材料費など以外にもたくさんあります。たとえば家賃や送料、人件費、販管費などさまざまです。なかでも、とくに見落としやすいコストとして次の2つが挙げられます。

- 決済手数料

クレジットカードやID決済などの支払い方法を利用する場合にかかる手数料です。電子決済が急速に普及し、ネットショップだけでなく実店舗でも決済手数料の負担が増えています。

- 決済サービスの契約費用

ショップに導入する決済方法を利用するために必要なコストです。実店舗で電子決済に対応したレジシステムを導入するのにも必要ですが、意外と見落としがちなのがネットショップ作成サービスを利用する時です。

サービスによっては決済サービスが料金プランに含まれていなくて、別途契約が必要なケースもあります。コストはもちろん、審査のための時間も必要ですので注意してください。

ネットショップ作成サービスの「BASE」では待ち時間0で主要な決済方法を導入できます。費用も追加でかかりませんので、ぜひ検討してみてください。

原価率が高くなってしまう原因

市場価格の水準と揃えようとすると、原価率が高く、原価の変動に対応するのが難しくなってしまうこともあるでしょう。その原因として、次の2つが考えられます。

仕入れコストが高い

そもそも仕入れコストが高額だと、原価率を抑えるのは難しくなります。仕入れコストが課題の場合は、仕入れ方法の見直しが必要です。たとえば、一度に仕入れる量を増やすことで1点あたりの仕入れ値や輸送費を抑えたり、より仕入れ値の安い仕入先を見つけたりなどの取り組みが考えられます。

ロス率が高い

ロス率とは、製造過程・販売過程におけるムダや損失の割合です。不良品の数が多かったり、過剰な在庫を抱えていたりなどが原因となって、ロス率が上がってしまいます。製造方法や在庫管理方法を見直すなどの工夫が必要です。

原価率を下げる方法

原価率を見直すために仕入れコストやロス率を改善する方法として、次の5つが挙げられます。

- 仕入先の見直し

海外の卸サイトを利用したり、メーカーと直接やり取りしたりなど、より適切な価格で品質のいい商品や材料を仕入れられるよう工夫しましょう。

- 生産プロセスの効率化

オリジナル商品を扱う場合、生産工程にムダがないか見直してみましょう。自社で生産するよりも他社の生産ラインを利用する「OEM」を活用するほうがコストを抑えられる可能性もありますので、検討してみてください。

- 販売価格を上げる

品質の優れた商品の販売価格を高くしてブランディングを行う「プレミアム価格設定」のように、無理に価格を下げない選択肢を取るのも1つの方法です。

- 在庫管理の最適化

ショップの規模と在庫管理方法があっていない可能性も考えられます。仕入れの数やタイミング、在庫管理方法などを調整することで、コスト削減を図れるでしょう。

- 運営体制を縮小する

人件費を削減するために、個人で運営できるようショップの規模を縮小する判断も、原価率を下げる方法として有効です。とくにネットショップは実店舗と違って従業員が常駐する必要がない分、個人でも運営しやすいでしょう。

まとめ

今回は、最適な販売価格の決め方について解説しました。販売価格を決めるさいに重要なのは、顧客目線と収益性のバランスを取ることです。しっかりと客観的な視点と市場調査を行い、価格の原価率を適正に保ちましょう。

ただし、原材料や仕入先にこだわりがあって販売価格を上げざるをえない場合は、付加価値を付けるためのブランド作りが必要不可欠です。

BASEは「売上を伸ばしやすいネットショップ開設サービスNo.1(※)」「クリエイターに最も選ばれているネットショップ開設サービスNo.1(※)」に選ばれているネットショップ作成サービスです。

月商にあわせてショップ運営費用を抑えやすい2つのプランを用意しているうえ、ブランディングや業務効率化に役立つ機能を豊富に用意しています。ネット物販の販売価格でお悩みの方は、ぜひ売上を伸ばしやすいBASEでネットショップを作成してみてください。

※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)

売れるお店を作る機能とサポートが豊富

BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。

ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。

また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。

プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。

さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。

ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。

個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。