ウイスキーやワインといった輸入酒類をはじめ、お酒の種類はさまざまです。

最近では、ネットショップでお酒を購入する方も増えてきているため、酒類のネット販売参入を考えている方も多いのではないでしょうか。

ネットショップでお酒を取り扱うためには、酒税なども関わってくるため、「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

この記事では、「通信販売酒類小売業免許」を取得する方法や、その他の免許との違い、知っておきたい知識について解説します。

【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ

- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです

- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます

- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています

- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています

お酒の販売に関する免許の種類

今回くわしく解説していくのは、「通信販売酒類小売業免許」という免許ですが、実はお酒の販売に関する免許は他にも種類があります。

それらについてもこのあと解説するので、まずは下記3つの種類があるということを頭に入れておいてください。

<お酒の販売に関する免許>

- 通信販売酒類小売業免許 ←今回くわしく取り上げるもの

- 一般酒類小売業免許

- 特殊酒類小売業免許

それぞれについてこの後くわしく解説していますが、かんたんに仕分けると以下のようになります。

|

通信販売酒類小売業免許 |

ネットでお酒を販売するために必要な免許 |

|

一般酒類小売業免許 |

実店舗などでお酒を販売するために必要な免許 |

|

特殊酒類小売業免許 |

特殊な要件に対応するための免許 |

それでは次項以降の解説を確認してみてください。

通信販売酒類小売業免許とは?

「通信販売酒類小売業免許」とは、インターネットやカタログを通じて、2都道府県以上の広範囲な地域の消費者へ酒類の商品内容や価格を提示、販売できる免許です。

つまり、ネットでお酒を売れる免許です。

しかし一方で、「通信販売酒類小売業免許」だけでは、店頭販売や他の酒類販売業者に対して、酒類を販売することはできません。実店舗で売ったり卸したりする場合は、別の免許が必要になるのです。

また、「通信販売酒類小売業免許」の特徴は、すべての酒類を販売できるわけではない、ということ。

この免許で販売できる酒類には、制限があります。

「通信販売酒類小売業免許」で取り扱えるお酒の酒類

<国産のお酒の場合>

酒類の品目ごとの年間販売量が、計3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売した酒類、である必要があります。

たとえば、3,000キロリットルを遥かに超える大手ビールメーカーが製造したビールなどは、販売できません。

また、酒類製造者が所在する地方の特産品を原料とした酒類(地酒)で、製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満の酒類であること、が規定されています。

<輸入酒の場合>

輸入酒類の場合、とくに規制は設けられていませんが、酒類を輸入するさいに、食品衛生法等に基づく届出(食品等輸入届出書)が必要になります。

検疫で指定外の添加物が含まれていないか、添加物の量が基準内であるか、などをチェックするため、必要に応じて衛生証明書や試験成績書、原材料や成分、製造工程がわかる書類なども合わせて求められるケースもあります。

また、酒類の販売免許を取得せず、無断で販売を行った場合、酒税法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる恐れがあります。

その他、不正行為があった場合には、販売免許を取り消されることがあります。

「通信販売酒類小売業免許」の取得にかかる費用

通信販売酒類小売業免許の申請は税務署で行いますが、申請するだけでは費用が発生することはありません。

免許が許可されて、税務署で受け取る際に登録免許税として3万円の費用が必要です。一般酒類小売業免許等の条件の緩和を受ける場合は、登録免許税を納付しなくて済む場合もあります。

ただし、酒類小売業者が酒類卸売業免許への条件緩和を申し出る場合は、登録免許税6万円を納める必要があります。

その他お酒の販売に関する免許

さきほどもすこし触れましたが、お酒を販売する免許は「通信販売酒類小売業免許」以外にもあります。

それが「一般酒類小売業免許」と「特殊酒類小売業免許」です。

今回の趣旨とは若干ずれてしまいますが、どのような免許があるのか?は知っておいた方がよいと思いますので、かんたんにご説明いたします。

「一般酒類小売業免許」とは

「一般酒類小売業免許」は、消費者や飲食店などの酒類を取り扱う実店舗へ、原則すべての品目の酒類を販売できる免許です。

ただし、「一般酒類小売業免許」で酒類のインターネット販売を行おうとする場合、酒類を販売できるのは1都道府県の消費者のみ対象、になります。

とはいえ、ネット販売で一つの都道府県だけ、というのは厳しいので、実際には、ネット販売をするなら「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

「特殊酒類小売業免許」とは

酒販小売業免許のもう一つが、「特殊酒類小売業免許」です。

会社役員や従業員に対する社内販売など、酒類の消費者などの特別の必要に応ずるために、酒類の販売が許可される免許です。

「特殊」とつく通り、かなり特殊な場合にしか使えないため、あくまで知識として知っておくレベルでよいかと思います。

条件緩和について

上記の通り、お酒に関する法律では品目や種類などが制限されています。しかし、すでに何らかの免許を持っている事業者が、扱う品種や販売方法を拡大したい場合は、新規ではなく条件緩和の申請が可能です。

たとえば「一般酒類小売業免許」を持っている事業者が、通信販売を行いたい場合などは条件緩和の申請を行えます。

こちらも管轄は税務署ですが、ご自身での申請や相談が難しい場合は、行政書士などへの相談が現実的となります。

通信販売酒類小売業免許ってどうやって取得するの?

「通信販売酒類小売業免許」を受けるためには、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需要調整要件という四つの要件を満たしている必要があります。

要件というと、すこし難しく聞こえますが、かんたんに言えば「条件」みたいなもの、と考えれば大丈夫です。

それぞれの要件に関して、以下にご紹介いたします。各項目のさらにくわしい要件は、こちらのページに記載があります。

申請条件1:人的要件について

人的要件は、通信販売酒類小売業免許申請者が、アルコール事業法の許可取り消し処分を受けたことがないか、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないか、などを確認するための項目です。

申請条件2:場所的要件について

場所的要件は、申請販売場所が飲食店などと同一の場所でないことを確認するために定められています。

申請条件3:経営基礎要件について

経営基礎要件は、経営の基礎が薄弱でないかを確認するために定められています。

通信販売酒類小売業免許申請者が過去一年以内に銀行取引停止処分を受けていないか、三年間の資本等の額20%を超える欠損を生じていないか、などの確認項目があります。

申請条件4:需給調整要件について

需給調整要件は、酒類の品目ごとの年間販売量が計3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売した酒類であるかどうか、を確認するために定められています。

個人でも取得することが可能

通信販売酒類小売業免許は個人の方でも申請することは可能とされています。

ただし、都道府県及び市区町村が発行する納税証明書など、法人とは異なるさまざまな提出書類が発生するので注意が必要です。くわしくはこちらに記載がありますが、複雑ですので一度所轄の税務署に相談することをおすすめします。

通信販売酒類小売業免許の取得方法、必要書類、流れを解説

いまご紹介した人的要件などは、あくまでも免許の取得申請を出すために必要な条件です。

ここでは、実際にどういった手順で申請して許可を得るのか、必要な書類は何なのか?について、解説いたします。

手順1:申請書の提出

「通信販売酒類小売業免許」は税務署が管轄です。

申請書類を作成した上で、営業所所在地を管轄する税務署へ申請書とチェック表を提出します。

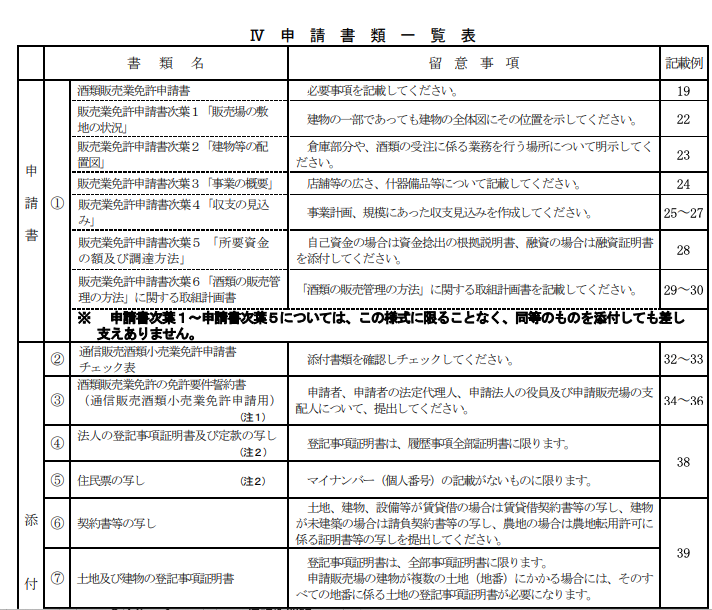

「通信販売酒類小売業免許」の申請に必要な書類は、「酒類販売業免許申請書」や「事業の概要」や「収支の見込み」を示す申請書、「年間移出量の証明書」などの提出が必要です。

詳細はこちら:税務署 通信販売酒類小売業免許申請の手引

■申請書類は多岐にわたるため、十分な事前準備が必要

上の画像は、申請に必要な書類の一部をスクリーンショットしたものです(くわしくはこちら)。

ご覧の通り、申請に必要な書類は膨大で、中身も濃いため、事前にしっかりとした準備が必要です。

売り上げの見込み、サイト運営にかかる費用など、収支の見込みなども必要となります。

また、国産の酒類をインターネットで販売するのであれば、「酒類の品目ごとの年間移出量がすべて3,000キロリットル未満である」ことを証明しなければなりません。

そのためには、酒類製造者が発行する「年間移出量の証明書」を取得する必要があります。

くわえて、税務署によっては、酒類製造者の合意書、証明書の提出が求められるケースもあるため、酒類製造者に事前に発行してもらうようにしましょう。

酒類製造者が決まっていなければ、申請書を行う前に、酒類製造者を探す必要があります。

その他、住民票や法人の登記事項証明書及び定款の写し、納税証明書、など多くの添付書類が必要です。申請に必要な書類は、管轄の税務署に確認できます。

いずれにせよ、まずは税務署担当者へ事前に相談するようにしましょう。

事業内容などを参考に、免許付与に問題がないかなどを判断してもらえるため、スムーズな申請につながります。

手順2:審査

すべての書類が整い、申請が終了したら、審査が順次はじまります。

審査中に、書類の不備や修正、追加書類の提出が求められるケースがあるため、すみやかに対応するようにしましょう。

また、審査に必要な期間は原則として2ヶ月以内となっていますが、申請件数によっては、2ヶ月以上の期間を要する場合があるので、留意しておきましょう。

手順3:免許付与等の通知

審査を通過し、「通信販売酒類小売業免許」が付与される場合には、書面で通知されます(付与されない場合も、書面で通知されます)。

免許付与1件につき、登録免許税3万円の納付が必要です。登録免許税を納め、免許通知書を受け取ります。

免許が付与されたら、はれて酒類の販売を開始できます。酒税法上の義務を守り、販売を行いましょう。

ネットでお酒を販売するならこれも知っておこう、「表示基準の遵守」

免許が取れたら、あとは自由に販売していい、というわけではありません。

酒類小売業者には、「酒類業組合法」にのっとり、さまざまな義務を負います。そのなかでも、とくに知っておかなければならないのが「表示基準の遵守」です。

表示基準の遵守とは?

表示基準の遵守とは、酒類を販売するさいにかならず記載しなければならない、注意書きのようなもののことです。

この表示基準を守らなかった場合は、指示・公表・命令を受ける場合があります。命令に違反すると、罰金に処される可能性があるため、必ず守りましょう。

表示基準に関しては、以下のように記載されています。

①広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨

②申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)に、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨

③納品書等の書類(インターネット等による通知を含みます。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示してください。

こういった内容があることも、頭に入れておきましょう。

ネットでお酒を販売するなら「BASE」がおすすめ

ネットでお酒を販売するなら、ネットショップ開設実績7年連続No.1(※)のネットショップ作成サービス「BASE」がおすすめです。

BASEは、初期費用や月額費用無料で独自のネットショップがかんたんに開設できます。ネットショップ運営に役立つ機能が豊富に備わっていて、「売上を伸ばしやすいネットショップ開設サービスNo.1(※)」にも選ばれています。

※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)

BASEでお酒を販売する際に便利な機能は次のとおりです。

BASEでの酒類販売に必要な申請

BASEでは、酒類販売にさいして、ショップ開設後・商品の販売開始前に必要な免許を持っているかどうかを確認していますので、「問い合わせフォーム」から、以下の情報をお送りいただく必要があります。

- 「酒類販売希望」の旨

- ショップURL

- 酒類を通信販売するために必要な免許を取得していることが確認できる書類の画像データ(写真に撮っていただいたもので可)を添付

引用:ヘルプページ

また、実際の販売にさいしては、「年齢制限 App」という無料の拡張機能の導入も必須となっていますので、ご留意ください。

BASEの食品ジャンルの事例はこちら

お酒の販売に活かせるBASEの機能

実際の販売にさいしては、「年齢制限 App」という無料の拡張機能の導入が必須です。「年齢制限 App」をインストールすると、酒類や電子タバコなど、年齢確認が必要な商品を販売するショップで、注文前に年齢確認を行えます。

発送するときは、「かんたん発送(ヤマト運輸連携)App」が便利です。送り状をセブン-イレブンやヤマト営業所の端末で発行できたり、送料を全国一律にできたり、追跡・保証サービスがあったりするので、発送作業が効率的になるだけでなく、安全性が増します。

また、「商品オプションApp」をつかえば、商品の注文時にオプション選択などを導入できます。お中元やお歳暮を贈るさいに必要なのしの選択や、ラッピングの種類選択を取り入れてギフト対応すれば、購入促進につながるほか、オプションについて顧客とメッセージのやりとりをする手間が削減できます。

お酒のネット販売を成功させるコツ

お酒のネット販売を成功させるコツは、おもに次の3つです。

- 写真にこだわる

- 使用シーンの写真を掲載する

- ターゲットを設定して情報発信する

このように撮影・採寸・原稿といった「ささげ業務」に力を入れることで、顧客に商品の魅力が伝わりやすくなり、販売促進につながります。

写真にこだわる

たくさんのショップや商品のなかから目に留めてもらうためには、第一印象となる写真がもっとも重要といえます。とくにネットショップは実店舗とは違い、実際に手にとって商品を見られません。そのため、写真が購入を決めるための大きな要素です。

判断材料である写真は枚数が多いほどプラスにはたらくといわれています。BASEでは、1商品につき20枚の写真を設定できます。

お酒の場合、白い背景で商品をわかりやすく伝えたり、自然光やポートレートで高級感のある写真を撮影したりするのもおすすめです。

使用シーンの写真を掲載する

ネットショップに掲載する商品画像は、使用シーンを入れることによって、購入後のイメージがつきやすくなり、購入につながるといわれています。お酒の場合、どんな空間か、誰と飲むか、どんな料理が合うかといったストーリーを考えて写真を撮ると、顧客も自分が手に取っているところを想像しやすいでしょう。

また、写真と併せて文章にもこだわりましょう。とくにお酒は作り手や酒造のこだわりや味わいなど、商品それぞれに明確な個性があるので、しっかりとアピールすることによって興味を引けます。

ターゲットを設定して情報発信する

お酒の場合、国内外の限られた地域でしか製造されていない商品もたくさんあります。

お酒をネットで購入する人は、「めずらしいお酒を飲んでみたい」「おいしいお酒を大切な人に贈りたい」という人がほとんどです。

たとえば、父の日やお祝いのギフトとして贈り物を探している人をターゲットに設定してアプローチしたり、ワインや日本酒などお酒のジャンルを絞ってターゲット層にアプローチしたりするのもおすすめです。

通信販売酒類小売業免許に関するQ&A

ここからは、通信販売酒類小売業免許についてよくある質問について回答していきます。

通信販売酒類小売業免許を持たずにお酒を販売したらどうなる?

通信販売酒類小売業免許もないのにネットショップでお酒を販売してしまった場合、酒税法により、懲役1年または50万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、必ず免許を取得して販売を行いましょう。

通信販売酒類小売業免許は免許を更新する必要がないため、一度取得したら取り下げの申請を行わない限り、免許を保有できます。

しかし、毎年4月に1年間に販売したお酒の数量を所轄の税務署長に報告しなければいけません。長期にわたって販売実績がなかったり、不正行為があったりした場合、税務署から免許を取り消されることもあるので、気をつけましょう。

ゾンビ免許とは?

酒類を販売している人なら耳にしたことがあるかもしれない「ゾンビ免許」とは、現行の酒類小売業免許が制定された1989年6月より前に交付された「旧酒類小売業免許」のことです。

現行の「酒類小売業免許」では、大手メーカーが製造する国産酒類の通信販売が禁止されています。しかし「旧酒類小売業免許」は、店頭や通信販売を問わず、すべての酒類を取り扱えます。現行の免許ではないものの、無敵ともいえるレアな免許なので、「旧酒類小売業免許」は「ゾンビ免許」と呼ばれているのです。

「ゾンビ免許」のように多種多様な酒類を販売するためには、「一般酒類小売販売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の両方を取得する必要があります。しかし両方の免許を取得したとしても、2つ以上の都道府県で通信販売するには制約ができてしまうため、現行の制度でゾンビ免許と同様の状態にするのは、ほぼ不可能といえます。

Instagramでお酒を宣伝できる?

Instagramの運営元であるFacebookのコマースポリシーによると、Instagramで酒類を販売することは禁止されています。酒類のほかにInstagram商品投稿で禁止されている商品はおもに次のような商品です。

- お酒

- たばこ

- サービスなどの無形商品

上記のような商品はFacebookの審査を通らないため、表示できない仕様となっています。

まとめ

ネットでお酒を販売するときは、販売方法や販売する商品によって必要な許可が変わってきます。また、お酒の購入には年齢制限があるため、販売する方法も工夫しなければいけません。

ネットショップ作成サービスの「BASE」では、年齢確認が導入できる機能をはじめ、集客機能やSNSやWeb広告との連携機能が充実しています。BASEは初期費用、月額費用ともに無料なので、ぜひBASEでネットショップを開設してみてください。

売れるお店を作る機能とサポートが豊富

BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。

ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。

また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。

プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。

さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。

ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。

個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。