いざ、自社ブランドを立ち上げようとする場合、最初に決めなければいけないのがブランド名です。

ブランド名は、一度決めるとそうかんたんには変えることができません。「やっぱり違う名前にしておけばよかった……」と後悔しないためにも、慎重に選択する必要があります。

この記事では、人々の記憶に残るブランド名を決めるさいに役立つ発想法、また決定するさいに押さえておきたいポイントなどを紹介します。

【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ

- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです

- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます

- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています

- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています

なぜブランド名が重要なのか?

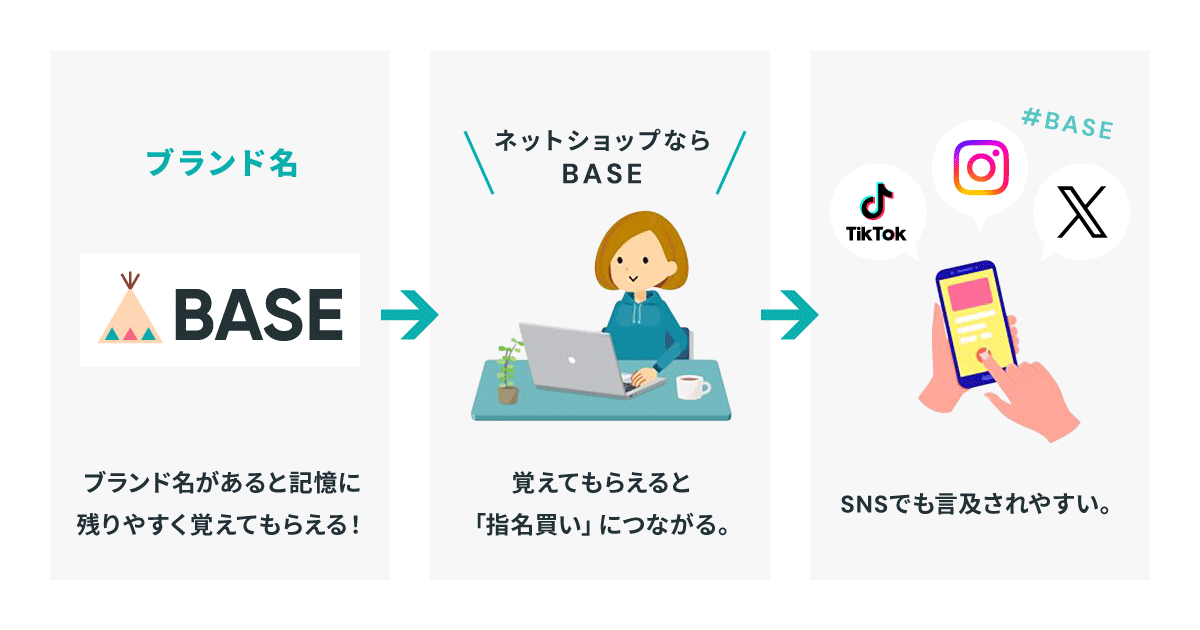

ブランド名とはその名の通り、ブランドを表す名前です。ブランド名はブランドの将来を左右するかもしれない重要な要素であるため、しっかり練った上で決めましょう。まずはブランド名が重要な理由について紹介します。

イメージの向上を図れる

ブランドの理念やコンセプトを表現した名前にすることで、どのようなブランドか伝わりやすくなります。とくに顧客に寄り添う想いや社会的意義などを込めたコンセプトを掲げるブランドであれば、ブランド名を通して伝えることでイメージアップにつながるでしょう。

たとえば大阪の水族館<NIFREL(ニフレル)>は、同じく大阪にある水族館<海遊館>が運営しています。ジンベイザメをはじめとする大型の海洋生物が目玉の海遊館とは違って、ニフレルは小さな生き物と近い距離で向きあえる展示を実施する水族館です。そうした自然や生き物とのつながりを感じられる「感性にふれる」展示をコンセプトに込めて、ニフレルという名がつけられました。

売上アップにつながる

覚えやすくインパクトがあるブランド名は、認知度アップにも効果的です。認知度が向上することで、特定の商品ジャンルへの購買意欲が生まれたときにまず思いつく商品になれる可能性が高まります。

たとえばハンバーガーショップといえば、真っ先にマクドナルドを挙げる人が大多数でしょう。このように顧客が購入する候補として真っ先に思い浮かべる商品は、マーケティング用語で「第一想起」と呼ばれています。ブランド名によって指名買いを獲得できれば、売上の向上につながるでしょう。さらに、SNSや口コミも広がりやすくなる効果もあります。

成功しているブランド名の共通点

ブランド名を考える際の参考となる、世界的なブランドに見られる共通点を紹介します。

アルファベット表記で5~10文字程度

ブランド名をアルファベット表記に変換すると、5〜10文字程度に収まる傾向にあります。代表例は、AppleやGoogle、TOYOTA、NIKEなどです。程よい長さで覚えやすい上、文字数が少なすぎないため検索しやすいのが魅力です。

同じ文字が2回以上繰り返す

アルファベット表記で子音・母音を問わず同じ文字が繰り返されていると、柔らかく愛着がわきやすい発音になります。たとえば、コカ・コーラ(Coca-Cola)、Instagram、サムスン(SAMSUNG)などが挙げられます。

硬音が含まれている

硬音とは、子音の中でもとくに硬い印象になる“Z, B, T, G, Y, H”のことです。硬音を含んだ単語は、発音するとメリハリがある音になります。メルセデス・ベンツ(Mercedez-Benz)、ディズニー(Disney)、グッチ(Gucci)なども硬音を含むブランド名です。

ブランド名を考える8つの発想法

ブランド名の重要性はわかりましたが、ではどのようにブランド名を決めればいいのでしょうか。ここでは、ブランド名を考えるさいに役立つ8つの発想法を、事例を交えて紹介します。

複数キーワードを組み合わせる

連結法とは、2つ以上の言葉をつなげる、いわゆる「造語」によるネーミングの方法です。

それぞれの言葉を省略・変形させず、そのままつなげることがポイント。造語にすることで名前にブランドの価値を込めたり、語感のよさを表現したりすることができます。

連結法でブランド名をつけた例として、ファッションブランドの<H&M>や牛乳ブランドの<メグミルク>などが挙げられます。

<H&M>はブランド設立当初、「Hennes(スウェーデン語で「彼女」という意味)」という婦人服専門店でした。その後、ブランドが成長し、紳士服を扱っていた<Mauritz Widforss>という店を買収したことから、2つの名前をつなげて<Hennes & Mauritz>としたのが由来です。

また、「自然の恵み」と「ミルク」をつなげた「メグミルク」も、広く認知されています。

擬人化する

擬人法とは、商品やサービスを擬人化してブランド名をつける方法です。

擬人法の特徴は、商品やサービスをより身近に感じることができる点です。モノやサービスを、まるで人のように扱うことで、親近感を持って接するようになる効果があります。

擬人法を用いたネーミングでは、お米の「あきたこまち」が有名です。

秋田県出身の小野小町から名付けられたというブランド名は、秋田美人も連想できることから、おいしいお米のイメージを広く消費者に植えつけることができた成功例となっています。

また、ラーメンの「一平ちゃん」も、人の名前に「ちゃん」の呼称を使用することで、さらに親しみやすさを感じられる名前となっていますね。

語頭・語尾を変える

語頭・語尾法は、ある特定のキーワードを選択した後、そのキーワードの頭文字や語尾を省略したり変形したりして新しい言葉を作る方法です。

キーワードには、ブランドの価値や特徴を表すものを選ぶのがポイントで、もともとのキーワードの意味を残しつつ、新しい価値を表現できるのがメリットです。

お茶ブランドの「爽健美茶」は、「爽やかに、健やかに、美しく」の頭文字を取って組み合わせて作られました。ジュースの「ファンタ」は、素晴らしいという意味を持つ英単語「fantastic」の語尾を省略したものです。

オノマトペを使う

オノマトペとは、「わんわん」「パラパラ」「ゴロゴロ」など、自然界に存在する音や物事の状態、人の感情、動物の鳴き声などを模倣した擬態語・擬音語のことです。

オノマトペ法を使用することで、人の感覚に直接働きかけることができる効果が期待できます。

たとえば、アイスの「ガリガリ君」は、実際にアイスを食べるときの擬音をブランド名に採用したケースで、さらに「君」をつけることによって擬人法も採用しています。

ダジャレを取り入れる

ダジャレを活用することでインパクトがあり、消費者に覚えてもらえる効果が期待できます。

紳士靴下のブランド「通勤快足」は、発売当初「フレッシュライフ」という名前でしたが、ダジャレ法を使用した遊び心のある商品名に変更しました。

なんとなく漠然とした「フレッシュライフ」よりも、「通勤快足」は記憶に残りやすいネーミングですよね。

さらに、事務用品の通販会社<ASKUL(アスクル)>は、「注文したら明日来る」という、商品のお届けのスピードの速さをブランド名に採用した例です。こちらもとても覚えやすく、いいブランド名の例でしょう。

漢字・かな・アルファベット表記法

あえて漢字やひらがな、アルファベットで表記したりする方法もあります。

特定の言語の発音をそのまま別の言語で表記するケースです。外国語の音をそのまま日本語表記に置き換えた名前には、愛媛の銘菓<母恵夢(ぽえむ)>が代表的です。

一方で日本語をアルファベットで表記するケースもあります。不動産情報サイトの<スーモ(SUUMO)>や、果汁飲料の<ゴクリ (Gokuri)>なども、アルファベット表記法を使用してつけられた名前です。パッと見た感じはあたかも英語のようですが、日本語なので音の響きは日本人に親しまれやすいのが特徴です。

また、アルファベット表記または日本語表記が多い業界で、珍しい表記を採用して目立たせるやり方もあります。たとえばアルファベット表記のブランド名が多いアパレル業界では、<自由区><組曲>のような漢字表記のブランド名は非常に目立ちます。

他言語に翻訳

ブランドのコンセプトを表したキーワードを、他の言語に翻訳してブランド名にする方法もあります。

翻訳する言語は、英語以外の言語を選ぶと真新しい響きに聞こえるでしょう。たとえばファッション雑誌の「non-no」は、アイヌ語で「花」という意味の言葉から取られた名称です。

繰り返し

キーワードを繰り返したものを、ブランド名にする方法です。繰り返しのブランド名は、まるでパンダの名前のようにリズミカルで可愛い印象になるでしょう。

たとえば<マールマール>は、まあるいよだれかけで有名な子ども向けアパレルブランドです。マールという音から目玉商品であるまあるいよだれかけを思い浮かべられる上、繰り返すことで可愛らしい音になっています。

ブランド名を評価する際に使えるチェックリスト

ここまで、ブランド名の発想法について解説しました。ぜひいろいろな発想法を使って、自分だけのブランド名を考えてみてください。

ただし、直感で思いついたブランド名をそのまま採用するのは、すこし危険です。冒頭にもお伝えしたとおり、ブランド名はあなたのブランドの将来を左右するかもしれません。

そこで、最後にブランド名を決定するさいのポイントについて解説していきます。重要なのは、次の10個のポイントです。

かんたんでわかりやすい

ブランド名には、かんたんでわかりやすい名前をつけましょう。韻を踏んだり2つの単語を組み合わせたりと、消費者の記憶に残りやすいものを選ぶのもおすすめです。

また、ブランドのコンセプトや価値観、どういった商品やサービスを扱っているのかが一目でわかるようなブランド名も適切です。

ブランドの特徴を表しているか

ブランド名から商品を連想しやすいかどうかを確認してみましょう。

たとえば「アパレルブランドなのに洗剤ブランドだと誤解される」といったように、商品ジャンルを取り違えられやすい名前をつけるのは避けた方が無難です。

ターゲットがブランド名を見て、「〇〇のブランドなら見てみよう」と行動する機会を損失してしまわないようなブランド名を選んでみてください。

商標登録されていないか

ブランド名候補にしている単語は、すでに他社がブランド名や商品名として商標登録しているかもしれません。とくに同業の場合は、他社の商品だと間違えられてしまったり、訴訟につながったりするリスクもあります。

たとえばイギリスの人気アパレルブランド「Superdry」は、サッカークラブのマンチェスター・シティーのトレーニングウエアにアサヒのビール「スーパードライ」のロゴが掲示されていることに対して提訴しました。一方でアサヒ側も「Superdry」の日本国内への輸入差止申立を2016年から行っています。

このような事態を避けるためにも、自社のブランド名を決めた後は商標登録することも大切です。登録せずに使用していると、ある日突然使えなくなってしまうリスクがあります。

商標登録の確認はこちら:特許庁

オリジナリティがある

他社の商標と一致していなかったとしても、似た音や字面、イメージのブランド名をつけてしまうと他のブランドに埋もれてしまいます。世の中にはじつに多くの商品やサービスが存在するため、ほかのブランドに埋もれないようにするためにも、ブランド名にはオリジナリティが必要です。

商品やサービスの品質、デザインなどの違いはもちろん、ブランド名でも差別化を図ることで、自社の強みを消費者にアピールできます。

同業他社と同じような名前になっていないか、言葉から連想するイメージが似ていないかなど、差別化ができているかをチェックしましょう。

時代に左右されない

せっかくなら、長く愛される商品やサービスを提供したいですよね。

流行や時流を取り入れたブランド名をつけてしまうと、そのときはいいのですが、時代が経つにつれて、どこか時代遅れな名前に感じてしまうことがあります。何十年も使えるように、時代に左右されないブランド名をつけましょう。

海外で悪い意味に捉えられないか

ブランド名候補と同じ音で、下品なイメージを抱かれたりする言葉が外国語にないかをチェックすることも大切です。

たとえば<ポカリスウェット>は、汗(スウェット)という単語を含んだ飲み物です。飲み物に汗という名がついているのは英語圏で抵抗があるため、ポカリという略称で呼ばれています。

また、旧National(現Panasonic)のように固有名詞として捉えられにくいブランド名も、海外展開には向いていません。

発音がしやすい

ブランド名そのものに意味があるのはもちろん、名前が発音しやすいこともポイントです。

人は、発音しやすい言葉に対して親近感を抱く傾向があり、クオリティが同じブランドであれば、名前が発音しやすい方を選びやすい、ともいわれています。

とくに、立ち上げてすぐのブランドは、より広く認知してもらうことが重要ですので、ブランド名が読めなければ意味がありません。

<無印良品>が海外展開を行ったさいに<MUJI>としたことは、海外の人にも広く受け入れられた要因の一つではないでしょうか。

略称に違和感がないか

ブランド名を略してみたときに、他社の名前や商品名と被ったり、悪い意味の言葉と響きが似ていたりしないかも確認しましょう。

ただし、顧客にブランド側が推奨する略称が定着するとはかぎりません。そのため、とくにブランド名がある程度長い場合は、推奨したい略称も含めた数パターンを試してみるといいでしょう。

Webで検索しやすいか

Webで検索しやすい名称だと、ブランド側も顧客も口コミを調べやすく、顧客が商品にたどり着きやすくなります。

検索しにくいブランド名の具体例は、固有名詞をそのままブランド名にしたケースや、ペットによくつけられる名前などと被っている名前です。検索時にノイズが多くなるため、マーケティングが難航するリスクがあります。

ドメインが取得しやすいか

ドメインとはインターネット上の住所のことで、URLの「https://」の後につづく文字列を指します。このサイトであれば、「baseu.jp」がドメインです。ネットショップ作成サービスの「BASE」でも開設時に「ショップURL」として自由に設定可能です。

ドメインとブランド名が一致していると、URL入力欄にブランド名を入れたときに、ブランドのWebサイトやネットショップに直行できます。

ただし、ネットの普及により「〇〇〇〇.com」のドメインは埋まっていて、これから取得するのが非常に難しくなりました。その対策として、stanf.fmのようにドメイン名を工夫してそのままブランド名としてつけるアイデアもあります。

BASEでもドメインを「〇〇〇〇.com」だけでなく「〇〇〇〇.jp」「〇〇〇〇.ec」「〇〇〇〇.shop」をはじめ10種類から選択可能です。開設後にもカスタマイズできるなど、ドメインにこだわりのある方に嬉しい機能が揃っています。

ブランド名を決める際に使えるツール

ブランド名を1から自力で考えるのも、他社と被っていないかチェックするのもかんたんではありません。そうした負担を軽減するために、ブランド名を決める際に便利なツールを4つ紹介します。

ChatGPT

話題の生成AIであるChatGPTは、アイデア出しに活用できます。

ブランドのジャンルやイメージとともに「ブランド名のアイデアを10個出して」といったようなプロンプトを入力することで、アイデアを出してくれます。

GPT-4以上のバージョンであれば、商品画像をもとにイメージされるキーワードを出してもらうことも可能です。ChatGPTの出力する情報から、ブランド名のヒントを見つけられるでしょう。

Business Name Generator

企業名やブランド名に特化した生成AIツールです。

「短い名前を作る」「2つの言葉をくっつける」「スペルを一部変更する」などのオプションも選べるので、今回紹介した発想法をAIに実践してもらえます。

ただし、入力言語はアルファベットにしか対応していません。また、ブランド名専門ツールではあるものの、他社と被っている名前を生成する可能性もある点にも注意が必要です。

nomyne

nomyne(ノミネ)は商標チェックに便利なツールです。

ブランド名の妥当性を「既存ブランドの有無」「商標登録の有無」などからチェックできます。ある程度候補を絞った上で利用することで、商標チェックの手間を短縮できるため非常に便利です。

BASE AIアシスタント

<BASE AIアシスタント>は、ネットショップ作成サービス「BASE」に搭載された無料ツールです。販売する商品ジャンルと商品の雰囲気の2問に答えるだけで、AIがショップオリジナルのデザインを提案します。

ネットショップのデザインとしてビジュアル化されることで、ブランド名のアイデアがさらに膨らむかもしれません。

成功したブランド名の事例

ネットショップ作成サービス「BASE」を利用するブランドの中から、ブランド名が特徴的な事例を2つ紹介します。

Surfrise

<Surfrise>は、『Surf Style of Life』をテーマにしたサーフスタイルを楽しむためのアパレルブランドです。ブランド名からサーファー向け商品を扱っていることが伝わる上、リゾート感のあるロゴを採用し、ブランドを展開しています。

目標売上5万円からのスモールスタートでしたが、Instagramを中心にした集客と、リアルイベントへの出店で売上を伸ばしていきました。Instagramでは着用画像を載せることにこだわっていて、インフルエンサーによるPRやプレゼントキャンペーンを実施したことで、フォロワー数は5倍ほどに増加したそうです。

こうしてサーフィンやリゾートテイストのデザインが好きな顧客へリーチでき、ブランドとして成功しました。

BEER

ショップオーナーたちの「ビールが好き」という共通点を活かした商品を販売しているのが、アパレルブランド<BEER>です。BEERというシンプルなロゴが印字されたTシャツやパーカーを扱っていて、ビール好きの顧客にリーチできています。

BEERが誕生したきっかけは、コロナです。ショップオーナーはもともと音楽活動を行っていたものの、コロナ禍によりライブ活動が制限され、グッズ販売で収益を得ようと立ち上げました。「自分たちが着たいものを作ろう」と制作した商品ですが、結果的にビール好きの顧客から人気が集まりました。ビールは流行り廃りがないからこそ、安定した売上がつづいているそうです。

【ネットからリアルへvol.11】シンプルだから、いい。ビール好きの双子兄弟が手掛けるアパレルブランド<BEER>のこれから

まとめ

ブランド名の発想方法と、決めるさいのポイントについて解説しました。

数多くの要素をお伝えしましたが、何よりも大切なのは、創業者自身がブランド名に愛着を持って育んでいけることです。ぜひいろいろと思考を巡らせて、唯一無二のブランド名を検討してみてください。

ネットショップ作成サービスの「BASE」では、初期費用・月額費用0円で自分だけのネットショップを作成できます。Webデザインやプログラミングの知識がなくてもオリジナリティあるデザインのネットショップを作成できるため、きっとブランドの世界観を反映したデザインのネットショップへと仕上げられます。ブランドのネットショップの作成を検討中の方は、ぜひBASEを活用してみてください。

売れるお店を作る機能とサポートが豊富

BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。

ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。

また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。

プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。

さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。

ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。

個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。