ネット物販やフリマアプリが普及したことで、オンラインで商品を購入する機会が増えました。買うだけでなく「ネットでものを売ってみたい!」と考えている人も多いでしょう。

ネットで商品を販売できるサービスやアプリは数多くあるため、迷ってしまうかもしれません。大きな企業であれば、楽天やAmazonといった選択肢も思いつきますが、個人だとなかなかイメージがつきにくいのではないでしょうか。

そこで今回は、個人や小規模事業者の方でもかんたんにネットで商品を販売する方法について解説します。

<この記事でわかること>

- ネットで商品を売る方法の種類と、代表的なプラットフォーム

- ネット物販で売上を伸ばすために見るべき指標と、具体的な改善施策

ネットで売るために必要な情報や、さらに詳しく知るための記事へのリンクを網羅していますので、ぜひ参考にしてください!

【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ

- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです

- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます

- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています

- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています

ネットで自分の商品を販売する5つの方法

個人でも気軽にネットで自分の商品を販売する方法には、以下の5つがあります。

・ネットショップを開設する

・フリマアプリ・オークションアプリを利用する

・ハンドメイドアプリを利用する

・オンラインマーケットプレイスを利用する

・クラウドファンディングを利用する

それぞれの販売方法について解説していきますので、販売したい商品はどの方法があっているのかチェックしてみてください。

ネットショップを開設する

1つ目の方法として、自分でネットショップを作成して、そこで販売する、という方法があります。

ネットショップを作成する方法はいろいろありますが、ハンドメイドの販売であれば、月額費用が無料のネットショップ作成サービスがおすすめ。

ネットショップで販売するメリットは、大勢のクリエイターの中の1人ではなく、ブランドとして認知されやすい、という点です。

また、ほかのクリエイターの商品と比較されにくいため、価格競争も起きにくい傾向にあります。

ただし、その反面、SNSなどを用いて自分で集客しなければいけない、というデメリットもあり、メリットとデメリットを考えて利用する必要があります。

また、ネットショップの場合、このあとに紹介するサービスより手数料が低いため、利益を生みやすくなっています。

|

手数料 |

アプリ利用料 |

|

|---|---|---|

|

BASE |

6.6%+40円 |

無料 |

|

STORES |

5% |

アプリなし |

BASE

BASEは、初期費用・月額費用0円からネットショップを開設することができるサービスで、7年連続ネットショップ開設実績No.1(※)の実績があり、220万以上のショップが開設されています(※2024年6月時点)。

※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)

また特徴的なのは、累計登録者数 1,400万(※2024年5月時点)BASEを利用するショップを集めたショッピングアプリ「Pay ID」もあることです。自分だけのネットショップを持ちながら、一方でアプリからも集客できるため、「集客に不安があるけど、ネットショップを持ちたい」という方には、BASEがおすすめです。

小規模で自分のショップをはじめてみたい人や、実店舗からネットショップをはじめたい人にぴったりです。

STORES

毎月1万ショップが登録されているSTORESは、BASEと同様に、SNSとの連携機能やアクセス解析機能など、ショップ運営に必要な機能はおおよそそろっています。

ただしSTORESの場合は、フリープランと有料プランがあり、月額固定費無料のフリープランの場合、機能の一部に制限がかかるので注意してください。

フリマアプリ・オークションアプリを利用する

フリマアプリ・オークションアプリは、いらなくなった衣類や雑貨を断捨離したい、というユーザーに支持されている販売方法です。

代表的なアプリには、メルカリ、ラクマ、ヤフオク!があります。

フリマアプリ・オークションアプリのメリットは、誰でもスマホ一つでかんたんにはじめることができるところです。一定数のユーザーがいるため、売買しやすいという魅力もあります。

一方、手数料が高いサービスもありますし、そもそもが「フリマ」という発想ですので、自分で作った商品や仕入れた商品より、中古のいらなくなった物を販売するのに適しています。

とくに、購入者側は価格の安さを重視している傾向があるので、その点は理解しておきましょう。

フリマ・オークションアプリの手数料一覧

手数料は、以下のようになっています。

|

手数料 |

アプリ利用料 |

|

|---|---|---|

|

メルカリ |

販売価格の10%(販売手数料) |

無料 |

|

ラクマ |

販売価格の4.5〜10%(販売手数料) |

無料 |

|

ヤフオク! |

販売価格の10%(販売手数料) |

無料 |

各サービスについては、このあとくわしく解説しますが、メルカリとヤフオク!は手数料が10%かかる点に注意が必要です。

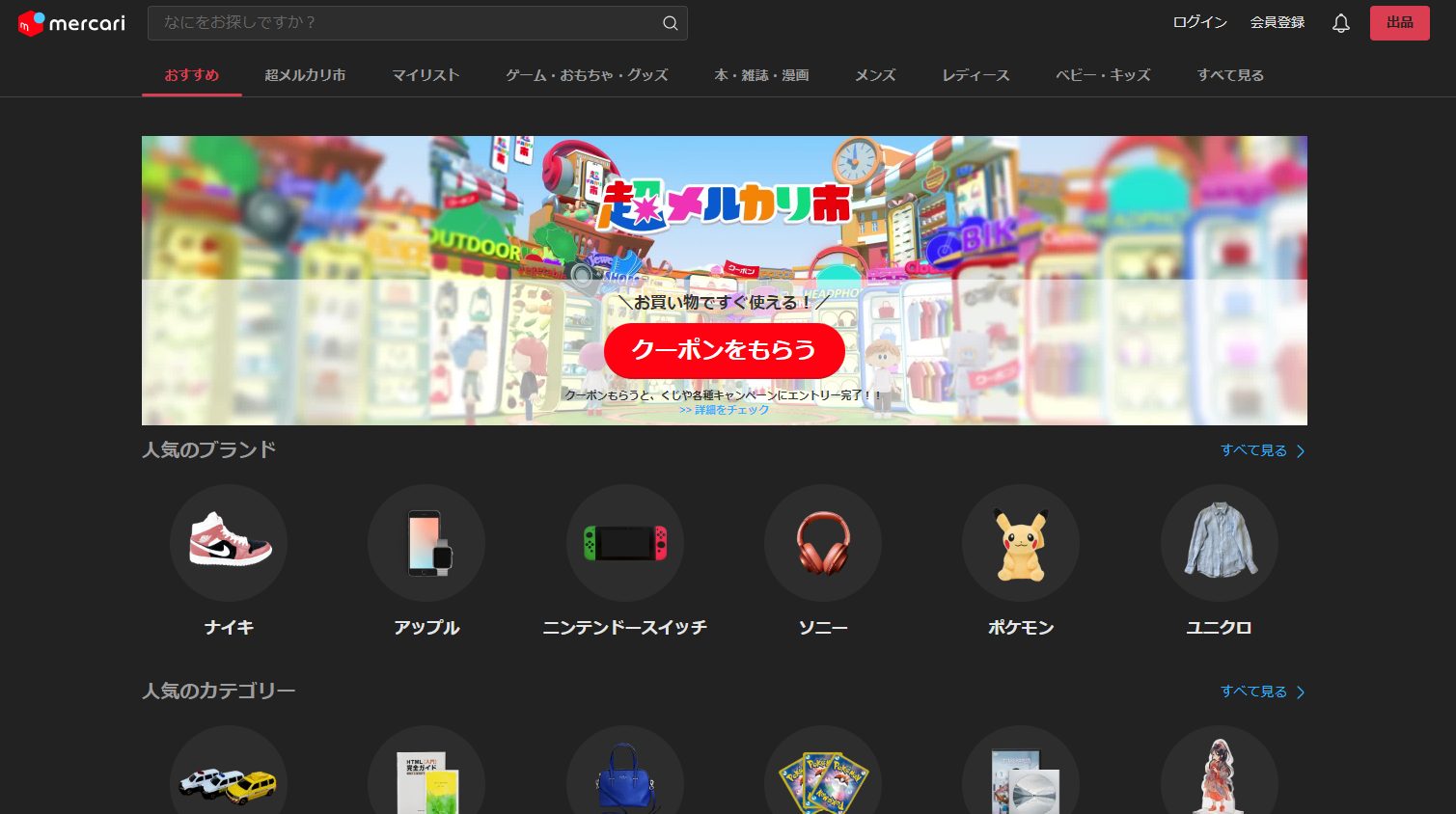

メルカリ

メルカリは、日本でもっとも利用者数が多いフリマアプリです。

日本国内の利用者数月間2,200万人で、2022年12月時点の商品数は30億点を超えました。最近は、バーコードで商品を出品する機能も搭載されていて、使い勝手は非常にいいです。

中古や新品の商品が、個人間で売買されています。ユーザー同士のやりとりによって、値下げなどがおこなわれているのが特徴です。

必要のないものを、とにかく販売したいという人に向いているアプリです。

ラクマ

楽天株式会社が運営しているアプリであり、持っている楽天会員IDをそのまま使用して登録することが可能です。

購入申請システムによって、横取り防止や悪い評価のユーザーからの購入を制限することもできるため、トラブルを未然に防ぐことができます。

日本国内の利用者数は、月間1,115万人であり、楽天ユーザーと女性ユーザーを中心に広まっています。

メルカリに比べて、手数料が安いことが特徴です。

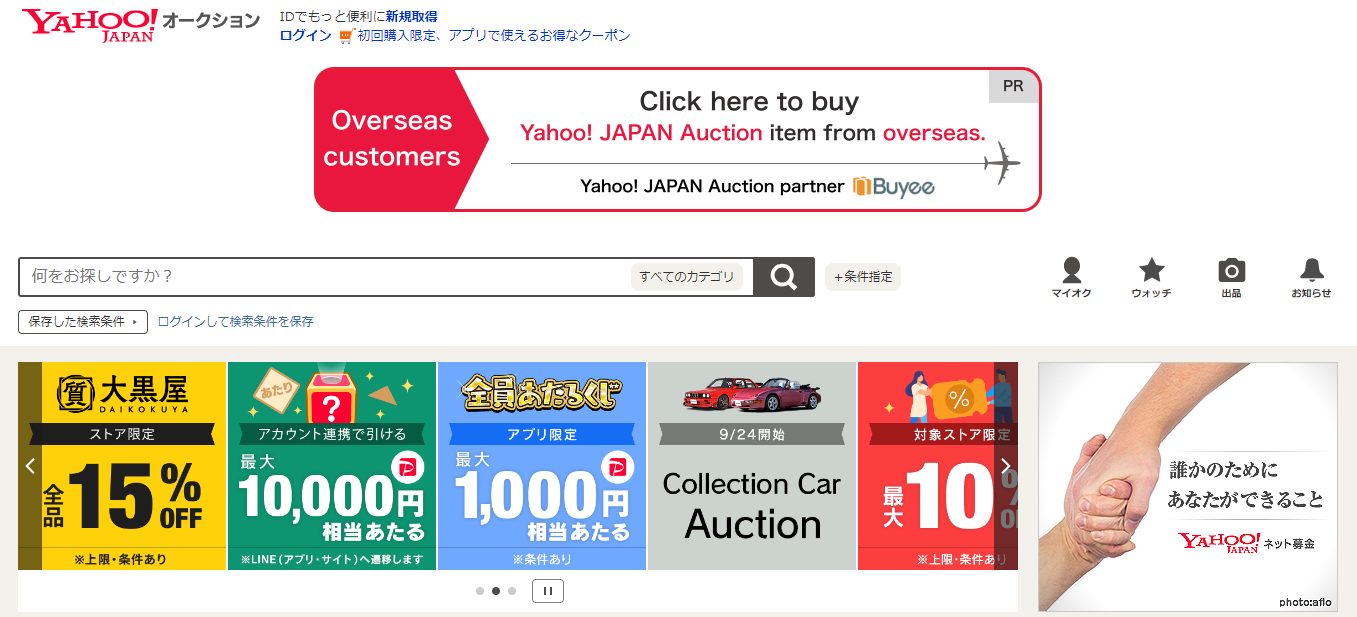

ヤフオク!

ヤフオク!は、フリマサービスの先駆けともいえる存在であり、Yahoo! JAPAN(ヤフー!ジャパン)が運営している、1999年9月から開始されたサービスです。

24時間つねに商品が更新されており、オークション形式のため、出品者は自分が予想していた価格よりも高値になることがあります。

2019年の情報によると、ヤフオク!は、月間利用者1609万人で、メルカリに利用者数で抜かれてしまいました。ですが、なお多くのユーザーを抱えるサービスです。

いらなくなったものを、なるべく高く販売したい人に向いているアプリです。

ハンドメイドアプリを利用する

ハンドメイドアプリは、作ったものを販売・購入する目的の方向けに展開しており、アプリによっては、クリエイターの活動の幅を広げる支援をおこなっているサービスもあります。

この販売方法のメリットは、ハンドメイドがほしい購入者が集まりやすく、基本的には購入者から値下げ交渉されることがない、という点です。

デメリットは、ほかにもクリエイターが集まっているため、比較されやすい、という点です。

はじめてハンドメイド商品の販売をしたい人は、アプリを利用することで、気軽に挑戦することができます。

注意点としては、販売手数料がフリマアプリよりもさらに高めに設定されている場合があること。

ハンドメイドアプリの手数料については、以下の表をご覧ください。

|

手数料 |

アプリ利用料 |

|

|---|---|---|

|

minne |

販売価格の10.56%(販売手数料) |

無料 |

|

Creema |

販売価格の11%(販売手数料) |

無料 |

|

iichi |

販売価格の20%(販売手数料) |

無料 |

minne

GMOペパボ株式会社が運営しているminneは、アクセサリーや小物系のハンドメイドを中心に販売されており、販売価格が低めに設定されています。

初心者のクリエイターも多く、ハンドメイドアプリでは1,491万ダウンロード(2024年3月末時点)と国内最大級の利用者数を誇っています。

月刊誌・初心者向けのノウハウ本などを出版しているため、初心者クリエイターが勉強するための場としてもおすすめです。

まずは、小物販売から挑戦していきたい人に向いています。

Creema

大人の女性が多いCreemaでは、小物だけではなく、ハンドメイドの衣類や雑貨も販売されています。また、キーワードを設定することで、特集にピックアップされやすいというのが魅力です。

1,500万人以上に利用されており、販売手数料は11%と高めですが、minneに次ぐ人気を誇ります。Creemaを利用する場合は、PayPay銀行の口座も用意しておきましょう。

ハンドメイドだけではなく、ハンドメイド素材や食品(たとえば、天然石のルース・カボションや、カフェオレベース・クッキーなど)の購入・販売をしたい人にも向いています。

iichi(いいち)

洗練されたイメージが特徴のiichiは、ほかのハンドメイドアプリと違って、女性だけではなく男性の購入者も多いという特徴があります。

3万人以上のクリエイターが登録しており、品質にこだわった商品が多く販売されています。

イベントお知らせ機能が搭載されているため、リアルイベントを開催する機会があるプロのクリエイターにも使いやすいアプリです。

初心者ではなく、品質にこだわって商品を作るクリエイターにおすすめします。ただし、販売手数料は20%と高額になっているので、ご注意ください。

オンラインマーケットプレイスを利用する

商材によっては、オンラインマーケットプレイスで販売する、という方法も考えられます。

マーケットプレイスとは、商品を販売するオーナーと、商品を購入するユーザーが自由に出店・購入ができるプラットフォームのことです。

一つのサービス内に出店者が集結しており、サイトによって特化しているジャンルが違います。自分の商材に合ったジャンルのサービスを選ぶことが重要になります。

一方で、手数料は高額なサービスが多いので、注意が必要です。

|

手数料 |

アプリ利用料 |

|

|---|---|---|

|

BOOTH |

5.6%+22円 |

無料 |

|

食べチョク |

20% |

無料 |

|

ポケットマルシェ |

15% |

無料 |

BOOTH

イラスト投稿サイトであるpixiv(ピクシブ)が運営しているBOOTHは、創作物をかんたんに販売することができるサービス。

2013年にサービスを開始してから、100万人以上のユーザーが登録しています。匿名で出品することができ、「倉庫サービス」を使用して配送を代行することも可能です。

同人誌などの創作物に向いているサービスであり、固定のファンを獲得するチャンスも増えます。アクリルフィギュアやタペストリーなどのアート品を多く取り扱っています。

食べチョク

生産者から直接食材が届く食べチョクは、農作物や畜産物の販売に特化したサービスです。3,500軒の生産者が登録しており、個人・飲食店経営している人に直接販売する仕組みになっています。

食材や加工品を生産しているという人に向いているサービスです。

ただし、販売手数料が20%と高額なため、あくまでも本業のかたわらで、あまった農産物などを販売する場合に適しています。

ポケットマルシェ

ポケットマルシェも食べチョク同様、生産者と消費者をつなぐアプリ。「新鮮な食材を食べたい」という消費者の願いを叶えてくれるサービスです。

2020年時点では、1,600名の生産者が登録しています。生産者と直接連絡をすることができるため、意見や要望をしっかりと取り入れることができます。

スマホやタブレットを上手に活用して食材を販売したいという人に、ぴったりのアプリです。こちらも、販売手数料は15%と、高めに設定されているのでご注意ください。

クラウドファンディングを利用する

クラウドファンディングとは、目標を叶えるために、資金を提供してくれる人を募ることができるプラットフォームです。

インターネットを通じて、複数名の支援者から資金を集めます。また、協力してくれた支援者には、謝礼を送ります。

プロジェクトの共感者から直接応援をしてもらうことができるため、クラウドファンディング後も、固定ファンとして定着してくれる可能性が高い、というメリットがあります。

そのため、新規のブランド立ち上げや、新商品発売のさいによく利用されます。

しかし、プロジェクトは取り消すことができず、必要な予算を算出するなどの手間がかかってしまうのがデメリットです。

手数料も発生するため、手数料がどのくらい引かれるのか把握してから、目標金額を設定するよう注意してください。

購入型クラウドファンディングサービスとして人気のあるMakuake、CAMPFIRE、READYFORの手数料を比較してみました。

|

手数料 |

アプリ利用料 |

|

|---|---|---|

|

Makuake |

集まった金額の20% |

無料 |

|

CAMPFIRE |

集まった金額の17% |

無料 |

|

READYFOR |

集まった金額の14% |

無料 |

Makuake

株式会社サイバーエージェントを親会社とするMakuakeは、2013年に設立されてから、常時200件前後のプロジェクトが進行しています。

2020年の時点で会員数は126万人を超えており、全国ネットでテレビCMも放映されていました。また、日本の購入型クラウドファンディングでは、大手のプラットフォームです。

地方自治体もプロジェクトを立ち上げており、支援者は、<ふるさと納税>のように一部の税金が控除されます。

CAMPFIRE

Makuake同様、最大級のプラットフォームであるCAMPFIREは、2011年に設立されました。

2020年時点での支援者数は39万人であり、芸能人や自治体も利用しています。流行した感染症サポートのプロジェクトでは、総支援額は44.1億円となりました。

Yahoo!やRettyなどのメディア企業との連携サービスがあり、支援の強化を目指して特集が組まれることがあります。

READYFOR

READYFORは、2011年に設立された日本初のクラウドファンディングサービスであり、中学生や80代の人など、幅広い年齢層のユーザーが利用しています。

36万人以上のユーザーが利用しており、累計流通額は420億円を超えました。毎日新聞など、多くのメディアからも注目されているプラットフォームです。

金融機関とも業務提携しており、事業支援を通して地域活性化に貢献しています。

ネット物販で売上を伸ばすために重要な指標

ネットの売上は、次の要素によって構成されます。

売上=訪問者数(集客)×購入率×購入単価

ここではまず、売上の予測に必要な3つの指標について解説していきます。

訪問者数(集客した顧客の数)

ネットで商品を売る場合、顧客の目に触れる機会を作らなければなかなか買ってもらえません。そのため、ネットショップや商品販売ページへの集客が必須です。

集客対象は、まだ自社のショップを利用したことがない新規顧客だけでなく、リピーターも含まれます。その理由の1つが、一般的にショップの売上高の7〜8割は、わずか2〜3割のリピーターが支えていると言われているためです。このことをマーケティング用語で「パレートの法則」と言います。さらに、新規顧客の獲得はリピーターの5倍の予算が必要だとされていて、「1:5の法則」と呼ばれています。

このように、マーケティングではリピーター向けの集客施策は新規向けよりも低予算で高い効果が期待できるとして、重要な立ち位置を占めています。集客について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

購入率(集客した顧客が購入した割合)

効果的な集客施策を行ったとしても、商品ページを訪問した顧客全員が、商品を買ってくれるわけではありません。

ショップを訪れた顧客が商品を買う確率(CVR)は、わずか3%ほどだと言われています。もしもCVRが3%を下回る場合は、売上が伸び悩む原因が購入率にある可能性が高いでしょう。

購入率アップのための代表的な取り組みが、「カゴ落ち対策」です。カゴ落ちとは、販売ページを訪問して、商品をカートに入れたものの購入しないことを指す用語です。以下の記事で紹介しているようなカゴ落ち対策に取り組むことで、購入率を改善できる可能性があります。

購入単価(顧客1人あたりの購入金額)

訪問者数と購入率に問題がなかったとしても、利益率の低い商品ばかり売れていたり、1人あたりの購入点数が少なかったりすると、収益が増えづらいのが懸念点です。そのため、顧客1人あたりの購入単価を上げるための取り組みが重要になってきます。

ネット物販の「訪問者数」を増やす集客施策

集客方法は、新規顧客向けとリピーター向けで変わってきます。それぞれのターゲットにとってとくに効果的な方法は次のとおりです。

- 新規顧客向け:SNSや広告、SEOで認知を広げる

- リピーター向け:手厚いフォローを実施する

それぞれ解説していきます。

SNSや広告、SEOで認知を広げる

新規顧客の集客には、まずショップや商品を知ってもらうことが大切です。認知を広げて集客するための施策には、SNS運用、広告、SEOなどがあります。

- SNS運用:InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどのSNSアカウントを活用して、商品やショップに関する情報を発信します。SNSの効果を発揮するには地道な投稿の積み重ねが必要ですが、多くのフォロワーを獲得できれば無料で定期的な情報発信が可能です。

- SEO(検索エンジン最適化):SEOとは、顧客が検索しそうなキーワードを商品名や説明文などに含めて、ショップにたどり着きやすくする方法です。SEOもSNSと同様に無料で取り組めます。

- 広告:Googleの検索結果一覧にショップや商品の情報を掲載する「ショッピング広告」や「リスティング広告」、SNSで広告を掲載するSNS広告などの方法があります。有料ではあるものの、瞬発的な効果を期待できます。

手厚いアフターフォローを実施する

一度商品を購入した顧客に再度ショップを訪問してもらうには、アフターフォローが大切です。購入後の満足度を高めるためのフォローメールおよび、メルマガやSNSでの関係性維持といった顧客対応の体制づくりに取り組んでいきましょう。

ネットショップ作成サービスの「BASE」では、顧客フォローに便利な「メールマガジンApp」、会員限定の情報発信を行える「メンバーシップApp」を備えています。顧客管理機能と連携して使えるため、購入履歴に応じて適切なフォローが行えるでしょう。

また、ときにはクレームや返品対応が発生することもあるでしょう。その場合も、課題を解決できるよう真摯に対応することで、リピーターとして定着してもらえる可能性も高まります。

ネット物販で「購入率」を高める施策

集客した顧客に商品を買ってもらうには、購入率を高めるための施策が必要です。

購入率アップのための主な施策には、次のようなものがあります。

- 商品説明や画像を充実させる

- レビューを集める

- 決済手段を数多く用意する

- 購入までの動線をシンプルにする

- スピーディーに発送する

それぞれ解説していきます。

商品説明や画像を充実させる

ネット物販では、顧客が購入前に商品の実物を見られません。そのため、画面上の情報から商品をイメージできるよう、商品ページに説明文や写真を豊富に入れるのがポイントです。こうした商品ページ作成に必要な業務を「ささげ業務(撮影・採寸・原稿)」と呼びます。

BASEの調査では、売れているショップの商品ページの共通点は、商品説明が650〜1,000文字程度、画像登録数が5枚以上であることがわかっています。商品説明や商品写真のコツは以下の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

レビューを集める

商品ページを充実させたとしても、売り手側による説明だけでは顧客の不安を払拭しきれないケースもあります。そうした懸念点を解消するための、第三者視点からの信頼できる情報として有効なのが、レビューや口コミです。

BASEの調査では、40.5%の人が「ネットショップで商品を購入する際に口コミを必ず確認する」と回答しています。「口コミを書いてくれた人にはクーポンをプレゼント」のような施策を行うことで、レビューを増やせるでしょう。

決済手段を数多く用意する

決済手段も顧客の購入率を左右します。クレジットカードはもちろん、Amazon Payのように多くの人が利用しているID決済などの決済手段を導入するのが効果的です。必要事項を入力する手間を省略できるため、スムーズに購入完了画面へ移れることが理由です。

BASEの調査では、ネットショップでよく利用する決済方法は次のような結果になっています。

|

順位 |

よく利用する決済方法 |

割合 |

|

1位 |

クレジットカード |

45.6% |

|

2位 |

コンビニ決済 |

12.8% |

|

3位 |

あと払い決済 |

9.9% |

|

4位 |

キャリア決済 |

8.9% |

|

5位 |

QRコード決済 |

8.4% |

|

6位 |

電子マネー |

6.0% |

|

7位 |

代引き |

4.3% |

|

8位 |

銀行振込 |

3.8% |

また、「希望する決済方法がなく購入を中断する経験はありますか?」という設問には、61.9%が「ある」と回答しています。

購入までの動線をシンプルにする

商品購入ボタンの位置がわかりにくかったり、購入完了までのプロセスが複雑だったりすると、顧客が購入せず離脱してしまう可能性が高まります。そうした導線を改善することで、購入率向上を目指せるでしょう。たとえばネットショップの場合、人気の商品や、商品検索ボタンなどはわかりやすい位置に配置することで、UX(ユーザーエクスペリエンス)が向上します。

また、購入までに必要な情報入力のプロセスを簡略化できると、さらに効果的です。

BASEなら累計ID登録者数1,400万人以上(※2024年5月時点)のショッピングサービスがあるため、多くの人が住所や氏名、決済手段などを入力する手間なく商品を購入できます。BASEでネットショップを作成することで、購入率アップにつながるかもしれません。

スピーディーに発送する

顧客が必要なタイミングまでに商品が手元に届くかどうかも、購入を左右する要素の1つです。スピーディーな商品発送体制を整え、商品説明で発送予定日を明確に記載することておくことで、購入を後押ししやすくなるでしょう。

さらに、配送サービス選びも重要です。顧客がもともと会員登録している配送サービスを選べると、配達日時や受取場所の変更も柔軟に行えるため、再配達の手間も減らせる効果があります。

BASEでは「かんたん発送(ヤマト運輸連携) App」を提供していて、発送に必要な伝票作成業務の手間を抑えられます。さらに、ヤマト運輸は国内の宅配便取扱数トップシェアのため、顧客にとっても受け取りやすいのも魅力です。購入率アップのために、ぜひ活用してみてください。

ネット物販の「購入単価」を上げる施策

購入単価を高めるには、まとめ買いを促進する施策が有効です。まとめ買いを促す施策には、次のようなものがあります。

- 商品価格の割引キャンペーンを実施

- 送料を工夫する

それぞれ紹介していきます。

商品価格の割引キャンペーンを実施

商品の割引キャンペーンを実施することで、お得感からまとめ買いを促進できます。

BASEでは「セールApp」「クーポンApp」を利用すると割引設定が可能です。また、セール情報はショッピングアプリ「Pay ID」のPush通知でリピーターにお知らせすることもできます。

さらに、不定期でBASEが割引額を負担するクーポンを配布しています。ショップの費用負担は一切発生しないため、販促施策として気軽に利用できるのが魅力です。

送料を工夫する

「1万円以上なら送料無料!」と設定することで、追加で商品を購入してもらいやすくなります。このときに送料無料の設定金額がもともとの購入金額と離れていると、それほど効果が見込めないでしょう。人気商品の価格にあと1点プラスすれば上回りそうな金額を選ぶのがポイントです。

BASEなら「送料詳細App」から送料無料条件を設定できるため、まとめ買いのための送料無料設定をかんたんに実施できます。

ネット物販をはじめる際の注意点

ネット物販をはじめる上で、知っておきたいポイントを2つ紹介します。

販売に資格・許可が必要な商品もある

ネットで販売可能な商品は法律で規定されている上、販売プラットフォームによっても異なります。まずは商品に関する法律・条例を調べた上で、そもそも販売可能かどうか、販売するためにはどんな許可や資格が必要かを調べましょう。

とくに食品やコスメなど人体に大きく影響する商品と、盗品が出回るリスクが考えられる中古品の販売は厳しい規制がされているため、よく確認してみてください。

また、販売プラットフォームによってはDLデータの販売ができない、といった規約が設けられているケースがあります。販売方法を検討する際に、チェックしてみるといいでしょう。

BASEで販売不可能な商品は、以下のリンクからご確認ください。

まずはスモールスタートを心がける

ネット物販をはじめる際に、いきなり大量の商品を扱おうとするとハイリスクにつながりやすくなります。過剰な在庫を抱えてしまったり、反対に受発注や発送業務が追いつかずにクレームにつながってしまったりするためです。

まずは限られた商品数からはじめて顧客の傾向を分析しつつ、徐々に規模を拡大していくのがおすすめです。このようにスモールスタートすることで、ネットでの商品販売を軌道に乗せやすくなるでしょう。

ネット物販で売上を伸ばすなら「BASE」がおすすめ!

ネットで商品の売上を伸ばすなら、販売プラットフォームはBASEを選ぶのがおすすめです。その理由を紹介します。

売上を伸ばしやすい機能を豊富に用意

BASEは「売上を伸ばしやすいネットショップ開設サービスNo.1(※)」に選ばれているネットショップ作成サービスです。ここまで紹介してきたように訪問者数・購入率・購入単価を高める機能が豊富に備わっているため、初心者から上級者までショップの売上アップに役立つでしょう。

※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)

管理画面で顧客データをかんたんに把握

ネットショップでは、データを見ながら施策の分析・改善する「PDCAサイクル」を回すことが大切です。BASEの管理画面はさまざまなAppの情報をはじめ、ネットショップや顧客に関する情報を一元化できるため、分析しやすくなっています。

さらに、「アンケートApp」を利用するのもおすすめです。顧客の性別や年齢層、ショップを知ったきっかけなどさらに正確な情報を把握できるため、ショップ運営に活かせるでしょう。

まとめ

ネットで販売する方法は大きく5つに分けられ、個人や小規模事業者も利用できるサービスもたくさんあります。

不用品を処分することが目的であればマイペースにできる範囲でつづけることが一番ですが、一定以上の売上を期待するのであれば「訪問者数」「購入率」「購入単価」という3つの指標を高めることが重要になってきます。こうした数値を分析しながら本格的にネット物販へ取り組むのであれば、ネットショップでの商品販売がおすすめです。

ネットショップ作成サービスの「BASE」はネットでの商品販売に便利な機能が豊富に備わっていて、「売上を伸ばしやすいネットショップ開設サービスNo.1(※)」にも選ばれています。

初期費用・月額費用無料で有料プランとほとんど同じ機能が使える「スタンダードプラン」を用意していますので、初心者から上級者まで幅広いオーナーのニーズに応えられます。ネットでの商品販売を検討中の方は、ぜひBASEでネットショップを作成してみてください。

※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)

売れるお店を作る機能とサポートが豊富

BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。

ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。

また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。

プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。

さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。

ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。

個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。